在一个带着高帽和单片眼镜(“花生先生”logo形象)公司的出资下,Ken Smith, ASLA,为三座城市的公共用地设计了几个崭新的、非常规布局的公园。

Article Source: Built for Peanuts, Frank Edgerton Martin, Landscape Architecture Magazine. Jan, 2012

声明:此翻译为正式授权文章,已征得作者同意在风景园林新青年(Youth Landscape Architecture) 上发表,严禁转载。

Notice: This article is a reprinted version in Chinese with the official permission of the author. Do not copy without permission.

通过景观你可以知道某种食物对你有益。

——弗兰克·埃杰顿·马丁

在20世纪早期,一位年轻的意大利移民用四轮马车卖烤花生,并以“花生专家”的形象进行自我营销。到1916年,阿梅代欧·奥比齐(Amedeo Obici)的公司已经成为美国最大的坚果包装商之一。紧跟潮流的步伐,他创造了“花生先生”的品牌,用一个以花生为身体、穿鞋套、持手杖、戴眼镜的绅士作为品牌形象。

奥比齐来到纽约一个多世纪以后,下东区成为世界上最时髦的地区之一,“绅士”(Planters)公司是美国最大的包装食品生产商—卡夫食品的一个小分支。敏捷的花生先生形象继续作为绅士牌坚果标识的一部分,并以“自然卓越”作为市场口号。就是这种“将自然和健康饮食时尚结合”的理念,使景观设计与这个故事产生了联系。花生先生(至少是他的形象)也在种植园的设计中得到了应用——由肯·史密斯景观公司(KSLA)设计的三座新公园诞生了,它们分别位于新奥尔良、华盛顿、以及曼哈顿下东区的莉莲·沃尔德社区。

纽约种植园如此成功的原因之一,是它所在的位置正是城市遗产的一部分——19世纪城市聚居地和战后重建部分的交接处。沿着东休斯敦和第六大道之间的D大街而建,如今的沃尔德社区本身就具有特殊的历史价值,它是勒·柯布西耶幅射城市理念的遗产,16幢黄砖楼拥有近2000套公寓。KSLA的肯·史密斯认为,它们在城市坐标上的位置有助于将它们与周围19世纪街区环境紧密联系起来。

作为知名的字母城,A,B,C,D大道在过去40年中常被认为是非常危险的区域,而非学习历史的场所。但是今天,得益于纽约持续的城市再造,新来的年轻居民们正在逐渐改造这片区域。晚上,有来自附近区域的欢声笑语;早晨,铁艺装饰的阳台和社区小花园营造出一个宁静的世界,缓缓展开一幅远离都市喧嚣的画卷。

为军队家庭开放六年后,莉莲·沃尔德社区依然在为城市中产阶级和平民提供租赁用房。作为附近区域新兴艺术家们的公租房,该社区成为纽约种植园项目的理想选址。附近区域居民的年龄层和种族层次分布合理,且他们非常乐于参与公众财产管理 。

在纽约房产管理局的协助下,KSLA和他的合作伙伴“绿色力量”参与了附近区域的几次讨论会,与居民探讨了新公园的选址、活动和维护工作。起初,设计师计划面向D大街正南面建造一个院子(设计师和居民称之为“方块”),后来他们把一个方块移到了北面,因为居民认为这里需要更多工作,而且离沃尔德社区的中心办公室更近。

这个移动证明了事件的偶然性,因为该空间被50年代种下的400英尺高的洋槐、英桐和栎树形成的浓荫所覆盖。当我们穿过公园时,ASLA的弗兰克·巴伯告诉我,去年夏天公园营造过程中,工作人员发现场地的泥土仅有表面薄薄一层,下面则满是碎砖、废铁和混凝土等,很可能来自于为建造沃尔德社区而拆毁的19世纪建筑。他补充说,“在场地这样的土壤条件下,乔木能长成如此规模实在是太神奇了。”现有树木的活力乐观地预示了将来在KSLA规划中,地被、灌木和多年生植物也将形成一个生机勃勃的都市调色板。

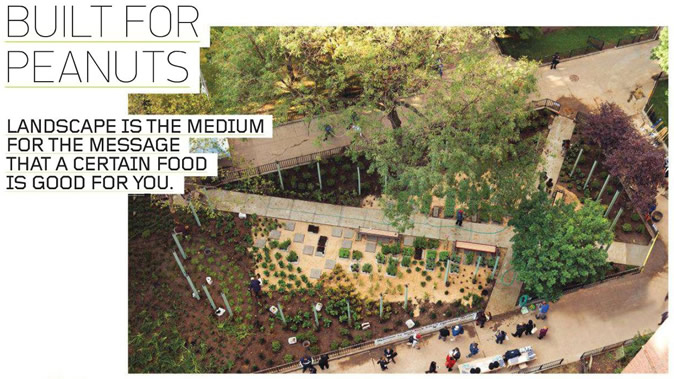

2010年,当史密斯开始种植园规划时,他设计了遍及每个场所的元素原型。他说,“花生形状是景观的核心要素。”在沃尔德社区,一条覆盖着藤本植物的4*6柱列带勾勒出核心空间的轮廓,作为区域的主要集散中心。在所有种植园中,只有这块中心区域周围是雨水花园和湿地,用以向游客展示水循环系统。另外,所有的种植园都留有给居民种植花草的区块。

除了在造型上巧妙借鉴花生形状,每个种植园都反映了所在区域的历史建筑特色。在新奥尔良,KSLA使用了来自飓风卡特里娜中损坏的建筑上的旧窗框,作为中心区域花生轮廓的部分彩色框架。在华盛顿,史密斯发现了“一种真正的廊柱文化”,他们就以旧的廊柱作为工具,勾勒出花生的轮廓。在D大街周围区域,老式居民楼往往用缠绕着藤本花卉的铁艺作为前门平台和窗栏上的装饰。在莉莲·沃尔德社区,KSLA使用了这些铁制品作为木桩的顶端装饰物,勾勒出2300平方英尺的巨大花生形状。

在设计平面中,这个100英尺长的花生形状显而易见明确了花园的边界,并被两条对角线布置的园路所分割,游人可以坐在园路边的长凳上休息,或者与汀步间种植的迷迭香、鼠尾草、薄荷以及其他草本植物来个亲密接触。紧邻着D大街,种植园的树荫花园由两片半个花生形状的植床组成,里面栽满了落新妇、多花黄精(“所罗门之印”)和野生天竺葵等耐寒旱的草本植物。花生主体外围的东部,是花园里最柔软、最独特的景观—湿地和雨水花园。一座由五块8英尺长的木板并置搭成的木桥,也呈对角线布置,带领游人跨越湿地。再往下看,设计用来收集雨水的湿地中,有成丛的莎草、多花鸢尾、灯心草和一些蕨类植物,都是些曼哈顿不常见的植物品种。

在公共关系机构埃德尔曼的帮助下,种植园的发展理念是一次复杂的尝试,它将积极的社会和环境意义注入一个历史品牌,使之重焕光彩。通过与社区服务机构“兵团网”的合作,花园的建设为人们提供了建设工作技能。在包括纽约时报等媒体的自发报道下,每次开园都能引起人们对于“花生先生”的记忆与强烈共鸣,从而想起坚果是健康饮食的一部分。这些好处很容易抵消种植者对于花园建设的经济贡献,其相关的适度建设成本也从一定程度上反映了兵团网的纽约分枝—“绿色力量”对工作的促进作用。此后,“绿色力量”还会对沃尔德社区的公园进行持续维护。

撇开其社会效益和艺术效果不提,这种以社会团体赞助营造公共空间的方式引起了景观建设时面临的更多思索,哪里才是种植园和公共场所广告这种公私合作关系的建设平衡点?景观设计师怎样才能在避免过度商业化的前提下,传达客户和赞助合作商所要表达的信息?在华盛顿和纽约的种植园中,也许可以找到部分答案。它通过巧妙的造型和显著的象征手法予以表达,标志性的花生造型摆在那儿,从空中鸟瞰或看平面图时更是明显,当然看平面图这种感受空间的方式更适用于设计师而非普通人,他们能更自由地体验空间而不被现实中各种商业元素所冲击。

另一个问题就是,无论资金来源如何,公众(对这些公共空间的)使用是否总是被保护?当公共空间以私人命名时(想想那些一流的体育会场和城市公园中的设施),是否存在着这样的危险:由于害怕一些消极的含义,附近群众的抗议和游行活动会受到限制。例如作为“占领华尔街”运动源起地和大本营的纽约祖可蒂公园(Zuccotti Park),就是一个争论的焦点。尽管是私人所有,理论上来说根据开发者和城市的协议结果,祖可蒂公园仍面向公众开放。截至本文成稿,虽然抗议者白天仍能呆在公园内,但随着夜晚的来临他们集会的权利也因此结束,他们必须离开公园。类似地,在明尼阿波利斯,蒙.保罗.弗理德伯格(M. Paul Friedberg)即将被拆除的设计作品Peavey Plaza也是“占领华尔街”抗议运动的一个会场。但是,因为它有潜在可能被转变成一个更易于控制的音乐表演场所,同时其改造也拥有更强大的合作赞助商,也许情况会有所不同?

就园林景观建设来说,种植园开发模式的成功也许具有极其重大的意义,因为它们在公众需求和赞助商兴趣之间形成了一个合理的平衡。它是一种体现当地社会公众参与度、反映群众意愿的有力尝试,营造具有教育意义而不是纯粹观赏型的园林景观,同时也引发人们对古老产品的奇思妙想。今天,十年前的花生先生产品已具有一定的收藏价值,有些甚至非常值钱。也许像衣冠楚楚的花生先生一样,越来越多的系列种植园,也将被证实是经久不衰的。

一系列带铁艺装饰的蓝色木桩阵列,勾勒出一个100英尺长的花生形状,其内部是药草园。

透视图: KSLA的透视图展现了花生形状、呈对角线布置的园路、以及左边D大道附近的树荫花园。开园日:在2011年底的开园日,花生先生出来迎接游客了。

木栈道:一条木栈道横贯雨水花园。志愿者:兵团网和它在纽约的合作伙伴“绿色力量”组织和培训了志愿者,经常来种植和维护种植园。

KSLA回收了在飓风卡特里娜中损坏建筑的窗框,为新奥尔良的种植园勾勒出花生形状。在华盛顿,肯·史密斯发现了“一种真正的廊柱文化”,于是在华盛顿的种植园中,他用廊柱来描绘出花生的轮廓。