Article Source: Anne Raver. Landscape Architecture Magazine. June 2014

记布鲁克林新本土植物园的前世今生

当人们走在布鲁克林植物园的步行道,欣赏着玫瑰园满墙的蔷薇时,扭头看见身边小沙丘上瘦弱的松树和细小植物,会质疑这些植物为什么会在这里。“有些访客无法理解这种(种植方式),”2013年6月开馆的本土植物园园长乌利·洛里默(Uli Lorimer)说道,“他们会说:‘看,那里什么都没有。一切都那么小。’”

有时,他会试着向人们解释这个花园与众不同之处,这里聚集并种植了来自纽约200英里范围内的150种本土植物,并重新营造出该地区原始植物群落的精华。那些种在小山丘上看起来矮小的草本植物曾长遍4万英亩亨普斯特德平原,如今已被埋葬于长岛一幢幢房子下了。漂浮着绿色气泡的池塘正是原本肯尼迪机场边遍布沼泽植物的所在地 — 关于如何解决这个问题仍然存在争议。那些种植在沙壤土上显得突兀的瘦小松木是对新泽西州松林泥炭地(New Jersey Pine Barrens)的致意。同样的,那些沿着斜坡种植的熊果、蓝莓和仙人掌植物也是。

通过各式各样的方法,乡土植物园外一英亩大的扩展园区已充分表达了人们对植物多样性、乡土植物和生态食物链的重视。正如具有一百年历史的乡土植物园一样,它周围2.5英里土地上的植物群落从人为的系统性种植演化成更自然的牧场和沼泽,以及落叶树种和松柏类植物。这块新扩展的园地正是为下一阶段预留的本地基因库,以确保当地至关重要的生物多样性。

“这里的有些植物还是第一次进行人工培育。”布鲁克林植物园主席斯哥特·麦布里(Scot Medbury)说,“这座新的乡土植物园象征着我们正朝着保护培育的方向发展。它具有超凡的科学和生态完整性。几乎所有植物种子都是从野外采集的。”

纽约植物园新建的3.5英亩乡土植物园囊括了密西西比河东岸的大部分生态元素。布鲁克林植物园的沙地,就像本地生产的食物,布鲁克林啤酒,以及用新泽西州羊毛编织的毛衣 – “或许从社会层面看,我们应看看周围是否能就地取材,而不是从其他地区进口。”洛里默说,他花费了数年时间同植物学家收集来自松林泥炭地的沙盖花和旱叶草种子,而不是来自中国的月季。

这个小花园是一次质的飞跃,不仅将植物种植从简单地混搭发展成从野外收集的各种物种,而且将各种元素协调的设计和建造。构成步行道与池塘的线条,与不同的植物交错在一起,形成了一块块随季节变化的植物群落。这些都出自美国景观建筑协会理事(FASLA)戴劳·莫里森(Darrel Morrison)之手,他以大草原景观和生态修复而闻名。他的许多作品都很好的表达出生态之美,比如纽约北部风暴国王艺术中心(Storm King Art Centre)那块80英里的草地,奥斯丁德州大学伯德·约翰逊夫人野生动物中心(Lady Bird Johnson Wildlife Centre)的乡土景观,纽约大学的小型庇荫乡土林地,还有纽约植物园碎石场(Stone Mill)边上沿河起伏的植物种植等。

但是莫里森由于没有从业许可,导致他无法签署这些计划,尽管他拥有景观设计硕士学位且长期从事于学术界。“我做了概念规划并给出了总平面布置图,但是我无法给出所有的图纸或工程估算。”他说,“这些并不是我的长项。”

布鲁克林植物园已经在2008年和2009年两次举办设计师研讨会,参加研讨会的有莫里森,加利·史密斯(W.Gary Smith,FASLA)和瑞克·达克(Rick Darke),还有所有有关乡土种植的专家以及洛里默和他的园艺师们。“戴劳真正成名于他在风暴国王中心项目的经验和他在生态修复的背景。”洛里默回忆道,他曾做了10年乡土植物园的馆长,并主持种植了大约100种植物,新增了许多庇荫场所。“我们都认为我们应该按着他说的做。”

但是有些细节一直令洛里默难以忘怀。“戴劳有一个园艺工作坊,贴着康定斯基(Kandinsky)的海报,播放着迈尔斯·戴维斯(Miles Davis)的唱片。我们拿出描图纸开始画图,那真是鼓舞人心啊。”

莫里森明确表示他无法做设计估算和施工设计,但他推荐了一些专业公司,其中包括SiteWorks,这家公司曾做过泪珠公园(Teardrop Park),高线公园(High Line),以及最近完成的总督岛项目(Governors Island)。 SiteWorks深化了概念方案,并给出了预算方案,价值130万美元,并且赢得竞标。“我们保留了原来的大部分设计,只有一两处修改。”FASLA的安妮特·维尔库斯(Annette Wilkus)说道,她14年前成立了该家公司。这家公司随后被委托管理整个项目,因此维尔库斯在华盛顿大道1000号设立了一个办公室,用以监察工程每天的进程。对于景观设计师来说这听起来像是一个梦想的工作。

“就客户而言,这些植物是非常简单、可爱的。”4月的一个早晨,维尔库斯一边走向植物园一边说道,“这就像兽医同动物的关系一样。你能一直开心地和植物一同工作,不是吗?”

植物园的员工,从园艺师到高级管理员,都了解植物,这样才让工作更加容易,但同时你必须保持谦卑。“你不能自以为是地觉得你了解植物的一切,因为这是不可能的。”维尔库斯说,“听戴劳和乌利讨论有关植物的一切是多么令人兴奋啊。”

但是她清楚的知道SiteWorks公司能为他们做什么。“戴劳设计了宽广的步行道。他知道他需要一座池塘以及这里的小平台,就好像他知道你会穿过沙丘和大草坪上的圆形广场一样。”维尔库斯指着花园里倚在小山坡旁的环形矮石椅说道。这座只有能让人们一起坐着交流的矮石椅是莫里森对延斯·延森(Jens Jensen)的致意,延斯的作品不仅展现大牧场的景色,也唤回当地人们的习俗。“而他做不到的是如何随坡度的变化实现这一切。”她抬头指了指前方长着一棵100多年历史的英国橡树的山脊顶端。

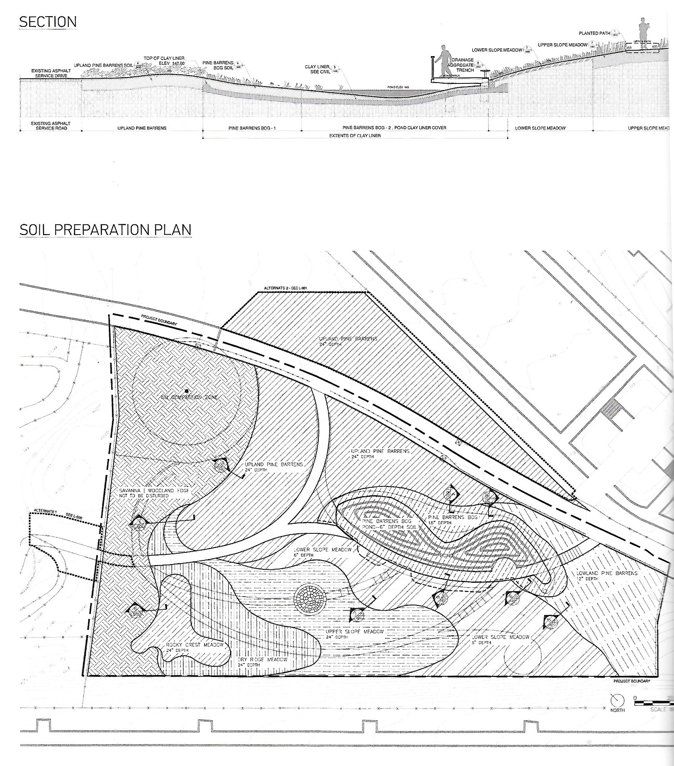

“土壤处理或排水都没有规范可以参照。”维尔库斯回忆道,“我不认为戴劳或乌利他们懂得砂质化严重的土壤同坡度关系有关的技术问题。”

但是,维尔库斯在本土这个题目上有她自己的学习过程。。“他们不断提及乡土植物。然后我们说:‘可以,我们能做到,没问题。’”而直到洛里默和莫里森带她同Siteworks公司的树木栽培师和植物专家马丁·雷布洛克(Martin Leibrock)一起去新泽西州松林泥炭地时,她才真正理解。只要他们看见植物生长旺盛的地方,不论是沙丘、高山林地还是沼泽,她就收集土壤样本:土表层、淀积层和母质层。“当你竖直向下挖,可以明显看到不同分层颜色,随后就可以从各层收集样本。”然后她在不同生态系统中不断重复这个过程。那些土壤样本随后被送到马萨诸塞大学阿姆赫斯特分校的土壤与植物组织检验所(Soil and Plant Tissue Testing Laboratory)。“因此我们就知道了哪一种土壤才是我们需要的。”维尔库斯说道。Siteworks基于麻省大学的报告编写了土壤分类规范,并找到有机质土壤专家詹姆斯·苏迪罗(James Sottilo)进行配制。

该项目的土壤准备工作同其他场地不同。小山丘的所在地在50年代时原本是植物园的堆肥场,因此得先清理走数吨的黑金(肥料)。“如果你是位菜农,会觉得被清理走的那些肥料很有价值,但是这些东西并不适合滨海草原和松林地。”洛里默说,“我们尽可能试着将场地内的土壤变得贫瘠。”

苏迪罗直接在玫瑰园和新乡土植物园之间长满草的地块设立了一个实验室进行土壤混合作业。甚至连砂石都得是本地的,从长岛的松林地直接运送来。当苏迪罗拿到所有的土壤剖面后,他立即配制了花园各区域所需要的砂土或壤土。“他通过筛分分析能一天配制7份土壤。”维尔库斯说道。

另一道与众不同的工序是土地夯实,促进雨水排向地势低的池塘。“这个池塘完全是人工的,它唯一的水源就是雨水。”维尔库斯说,“它只有一层附着膨润土的粘土垫层。”但是,去年春天的倾盆大雨将许多刚播下的植物种子冲进了池塘。在采访的那天早晨,维尔库斯倚在池塘边栏杆上说:“原本的设想并不需要有植物生长在木栈道底下,但是我很高兴现在有许多植物长在那里。”说着她又指了指趴在石头上晒太阳的乌龟们。

池塘中漂浮的绿色气泡并不那么美观,于是维尔库斯找人安装了一个太阳能水泵不断地向水里充气。洛里默并不想把不自然的东西安放在乡土景观中:“这些东西很美,但是人工的。真正的池塘和湖沼不会冒气泡。”洛里默认为化学药品会杀死藻类,他很自豪并没有使用任何杀虫剂。莫里森说他曾听说有些鱼类会吃藻类植物。麦布里说得很坦白:“我们并没有太多预算。于是我们买了太阳能循环装置。”维尔库斯的建议正好和她想要的一样。

“我不是一名设计师。我只是一名幕后工作人员。戴劳只关心植物。我意思是,谁能替代做他的工作?他是一个天才。”维尔库斯第一次认识莫里森是在30年前,当时她还是一名威斯康星州大学种植设计的学生。后来她在宾夕法尼亚大学又获得了景观设计的硕士学位。她说他的那些建议同她在学校学到的没什么不同。莫里森对她说:“这很好,但你真的太实干了。”她回忆道,“我会更有条理,我会直接想‘怎么让这个想法实现?该怎么建?’”在这里,她同园艺家、艺术设计师合作,这些人都真心认可她是位建造大师。

比如,莫里森在小山丘顶上画了个圆形广场,但是维尔库斯将它往下调了一点。谈到扎在Flatbush大道上的支架,莫里森说:“安妮特指出如果堆得太高会显得太杂乱,她是对的。我们身后的土堆挡住了吵闹的人流。”

他坐在圆形小广场的矮石椅,禁不住称赞脚下的铺装图案和质朴的砂石颜色。“安妮特的工作室和承包商们都干得很好。”他说道。Siteworks工作室设计了最现代的木栈道和扶手,它们都用大西洋花柏做的。莫里森喜欢它的简洁,同园区内的植物纹理正好形成对比,尽管他对使用这些伐自新泽西州松林泥炭地的花柏感到一丝愧疚。他和维尔库斯都赞许木栈道上弧形木头长凳的高度。“安妮特说要18英寸高,我说15。”莫里森说,“我赢了。”

植物园前科学主管洛里默,曾花数年时间同格里·摩尔(Gerry Moore)等植物学家走遍了松林泥炭地和沼泽;并和史蒂芬·克莱门茨(Steven Clemants)共同给植物园添加了100种新品种植物,史蒂芬直到2008年去世前连续数年一直运行着他所创立的纽约大都会植物项目(New York Metropolitan Flora Project)。洛里默自2004年以来担任植物园馆长。他见证了许多他喜爱的植物长成参天大树,并一直关注着周边那块可以拓展的土地。尽管斯塔顿岛(Staten Island)的绿地原生植物中心(Greenbelt Native Plant Centre)在这里种植了大部分植物,但是洛里默也在植物园内培育了许多珍稀的兰花,作物和泥炭藓类植物。

“这些都是我的宝贝。”他倚着来自奈亚克(Nyack)附近纽约霍克山顶的霸王树上。但他发现莫里森公开向他学习,因为他们俩寻遍了新泽西州的松林泥炭地,收集种子并讨论适合种在植物园的植物清单。

“乌利和我成为合作伙伴,同他一起工作充满乐趣。”莫里森说。他很高兴见到佛手柑和秋麒麟草长满他设计的特色漂浮种植池,甚至长上了步行道。洛里默指认出一些微小的稀有植物,比如有点带蓝的巴雷特莎草,带着雄性和雌性花序;以及沙盖花,它的白色花朵是那么细小,使你不得不蹲着去观察它们。

早在去年秋天,草地开始慢慢地变化:小草红红的泛着金色,紫菀和秋麒麟草都开了花,北美兰草和铁草摆荡在木栈道的长凳边。甚至连沼泽边修长的黑橡胶树和山脊上的杨叶桦都长成了小树林。

几年后,每当想起从她以前教授那里询问来的种植清单,维尔库斯都会自豪地暗自发笑。当时教授断言离开始建造还有一年。届时无论发生什么他都会去现场,指示场地改造。

“我说:‘好吧,戴劳,从现在算起一年后,万一你到时被车撞了,你要怎么办?’” 维尔库斯回忆道。“另外,承包商需要进行投标,因此他们要清楚了解他们将要做什么,怎么做,需要多少人,以及需要建造多长时间。才好确定他们的投标价。”当他依然唉声叹气,她就说:“戴劳,我下礼拜就需要。投资回报是个混蛋,不是吗?”

他们都笑了起来。“因为他在上学时总给我们设置截止时间。”

与布鲁克林植物园工作最棒的事情之一,,除了“按秒算工钱”外,就是员工们从不因为新播下的植物种子被大雨冲走,或是小苗没有一夜成大树而受到责骂。他们知道干园艺活不仅仅是脏而已。

梅兰妮·思福顿(Melanie Sifton),园艺和园艺设施部门副主席,从美国广告业的宣传主任去到尼亚加拉植物园和园艺学院当了三年学徒,随后在康奈尔大学获得了公共园艺领导专业的硕士学位。特雷西·克莱兰得(Tracey Gaireland),规划、设计和工程部门副主席,是一位市政工程师。“修建过程中能同他们一起合作是一件很有趣的事情。老实说,乌利和戴劳并没有参与我们的讨论,因为他们只关注植物种植。这些人(思福顿和克莱兰得)都懂得排水和无障碍通行设计等其他工作。”

维尔库斯坦然承认她并不是一个植物方面的专家 -“我并不大懂绿色植物。”- 这就是她请来雷布洛克的原因。“在高线公园项目中,他负责同皮耶特·奥多夫一对一的面谈。我们请他参与我们的会议然后请他向奥多夫转述工作进展。”

毕竟景观设计是一块非常复杂的领域,不仅仅需要种植设计。“但是作为景观设计师不懂得种植挺令人吃惊的。”维尔库斯说,“而更骇人听闻的是如今种植设计已沦为学校的选修课程。关于土壤,他们更没有涉及。”因此随着公共空间和植物园景观变得越来越具生态性,或许景观设计师应该懂得区分黑橡胶树和黑洋槐,懂得土壤是地下的文化。