声明:本文原载于《中国园林》学刊,经过作者重新校脩,特别是把原先发表时由于版面限制而删减的注释和插图做了补充,故此呈现给读者一个完整的版本,现于“风景园林新青年”(Youth Landscape Architecture)发表。本文的发表经过《中国园林》的授权。严禁转载。

摘要:通过对欧洲15~19世纪的风景园林和城市景观的观看方式进行考察,发现并总结出4种类型,分别为窥探性凝视(15、16世纪意大利文艺复兴园林)、极致性凝视(17世纪法国古典主义园林)、镜像性凝视(18世纪英国自然风景式园林)和监控性凝视(19世纪现代性都市景观)。进而对这些观看方式所表征的社会意识形态及其文化内涵进行批判性分析与解读,认为始终存在着一条对自然进行驯化和对人进行规训的意识形态主线贯穿其中并发挥作用。

关键词:风景园林;观看方式;意识形态;自然观;权力;视觉文化;凝视

Abstract: Based on the study of the ways of seeing about European gardens and designed landscapes in the 1400s-1800s, this paper summarizes four types of ways, including the voyeur’s gaze (Italian Renaissance garden in the 1400s-1500s), the infinite gaze (French formal garden in the 1600s), the reflection’s gaze (English landscape garden in the 1700s) and the surveillant gaze (urban landscape of modernity in the 1800s), and then makes critical analysis and explanation on the ideological and cultural implications which are represented by the ways of seeing. This paper presents that there exists a main line of the ideology throughout, which domesticates the nature and gives discipline to the human.

Key words: landscape architecture; way of seeing; ideology; concept of nature; power; visual culture; gaze

在欧洲的文化语境中,“landscape”这一概念在其原有实体境域的客观意义1基础上,“于16世纪晚期被荷兰风景画家引入了观看(view)及视觉感知的含义”[1]6。从此“landscape”便开始被作为主客观的统合体来认识和理解。 “当土地(land)被人看到时,就成为了风景(landscape)”[2]1,即使这时还没有人类在其上进行营造活动,但只要有了视觉的意识塑造(包括视觉的感知、想象与再现等),土地在观念上便已具备了属人的性质,成为了风景。时至今日,“landscape”的概念虽已经过诸相关学科的展拓和交融而具备了多重含义,但其视觉属性却始终是风景园林学(Landscape Architecture)学科所持续关注并力图把握的。

作为学科子方向的风景园林史论领域也是如此,对不同时代、地域的风景园林作品的形式与风格的讨论构成了以往研究的主流话语。对此当然毋庸置疑,这条学术进路自然有其价值和意义。然而,“landscape”作为一种视觉对象,对其形式与风格的研究毕竟仅是就外在物形表征(physical representation)的关注,而远不能涵盖视觉研究(Visual Studies)的全部。其实,“landscape”不仅是一种视像结果,还是视觉行为发生的场域和媒介,若将视觉行为纳入研究视野,则会使关于“landscape”的视觉研究更加充实和完整。“landscape”作为“地—景—意”三位一体的存在2,视觉行为本身和地境实体呈现出何种样态的互动关系,以及这种关系又折射出怎样的意识形态与文化意涵,都将为风景园林作品的深层解读提供新的视角,聚焦于视觉文化(Visual Culture)的专题研究也将成为一条丰富和发展风景园林史学与理论的有效途径。

“观看”,这个行为本身就蕴含着丰富而深刻的内容,“观看行为(看、凝视、扫视,以及观察、监视与视觉愉悦的实践)可能与阅读行为的诸种形式(译读、解码、阐释等)是同样深奥的问题”[3]16。谁在观看、在哪观看、观看什么、如何观看、为何如此观看等一系列问题不仅牵涉到观看的技术、技巧和方式、方法,更关乎人们看待世界的观念与态度。这其中就包括怎样看待自然世界与人类世界,前者可以归结为某种“自然观”,后者则集中体现在对以权力关系及其运作机制为核心的社会制度的根本观点上。由此看来,观看问题既有物质技术层面的内容,又有精神文化层面的含义,故本文题目中的“观看之道”就择取兼有“方式方法(way)”和“哲理蕴藉(meaning)”之意的“道”来涵摄这种多义性。

任何个体的观看都不纯然是一个生理与心理的自为过程,而是带有预设的倾向性和先验的概念化,所谓纯真之眼(the innocence of the eye)3并不存在,因为每个人的视觉体验方式都并非与生俱来,乃靠后天习得,是一种社会性的体现。每个时代又有每个时代的主流观看方式,这种观看方式作为一种社会建构(social construction),其背后隐藏的意识形态和文化意涵正是本文所要关注和挖掘的,对观看方式的类型归纳也始终意旨于此。

下面就基于视觉文化研究(Visual Culture Studies)的理论视角,秉持批判理论(Critical Theory)的学术话语,试对欧洲15~19世纪风景园林及城市景观的观看之道进行探源、剖析与总结。

一、15~16世纪意大利文艺复兴园林的观看之道

若对意大利文艺复兴早、中期人们在园林中的观看方式进行探究,会发现其大都表现出一种窥望的姿态和心理,这种窥望是一种小心而隐秘的“窥探性凝视”。在对野外自然(即“第一自然”)的观赏中,观看主体对其凝视对象始终保持着一种刻意的距离,此般欲就还离的心态反映出当时人们复杂而矛盾的自然观。这个时期大多数台地园的营造都应和着这种窥探性的文化心理,并结合当时新近发现的心点透视(central perspective)法则,通过均衡构图、对称布局、序列铺陈、端景引导等设计手法在空间形式上完善并强化了这种“窥探性凝视”,形成了定点+定向的“窥窗”视觉模式。

进入文艺复兴时期,虽然中世纪经院哲学的自然观逐渐消隐,但自然仍没能摆脱遗留下来的婢女身份,只是其权属者发生了改变——由中世纪的“上帝”让渡为文艺复兴时期大写的“人”(或者毋宁说,大写的“人”从“上帝”那里觊觎并索夺了身为婢女的自然)。这时对自然的好奇与探索不再像中世纪那样是禁忌之事了,原本被视为诱使人们堕落的自然,这时被作为思索与理解上帝的媒介来看待,上帝之全能至善通过神奇的自然得以显明4。人文主义者们开始抛却中世纪神学的束缚,揭开了婢女的面纱,重新看到了自然之美。“人文主义之父”彼特拉克(Francesco Petrarca,1304~1374)首次登上了旺图山(Mont Ventoux),尝试着观览了四周景色,从而成为文艺复兴赏景风尚的先驱,这也成为文艺复兴思想史上的一个标志性事件[4]133。被称为园林与建筑理论先驱者的阿尔伯蒂(Leon Battista Alberti,1404~1472)也痴迷于观赏自然之美,“他看到参天大树和波浪起伏的麦田就为之感动得落泪……当他有病时,不止一次,因为看到了美丽的自然景色而霍然痊愈”[5]134。

然而,令人疑惑的是,这时期的园林却是强烈人工化的,几何规整的场地构图、修剪成绿色构筑物的植栽以及各种被机械和压力装置调弄的水景等都无一不反映出人对自然元素和自然过程的役化。于是有学者产生了这样的疑问:“见到自然之美会感动得流泪,生了病可以用自然景色治疗的人文主义者们,怎么会造出这样的园林来呢?”其实意大利人并不需要欣赏园林里的自然,而是要从园林欣赏四外的广阔的大自然。[6]6这里可以看出当时人文主义者们叶公好龙的心态,他们虽然发现了野外自然的美妙,却从未真正地融入其中,而仍需要一个能与大自然相分隔的既安全又舒适的场所。这个场所(包括建筑与花园)恰如一扇“窥窗”,为他们提供了一个窥望自然的视点。正如曼彻斯特大学规划与地景系教授艾伦·鲁夫(Allan R. Ruff)所言:“伴随着文艺复兴出现了与自然的崭新关系,尽管自然仍被视为充满敌意而不能完全拥抱,但它可以像透过一个窗口那样被观望。[7]93”人们要在一个明确地显示人类主宰地位的场所中去观望大自然,于是作为人工建筑跟四周充满野性的自然之间过渡环节的花园,成为了时代精神的反映和人与自然关系的表征。花园作为建筑理性与自然诗性相交融的场所,被人们定性为“第三自然”5。

值得一提的是,文艺复兴时期发现的线性透视法则亦对人们的观看方式产生了重大影响。透视法则的早期发现者们都自觉地运用了“窥窗”这一道具,“窥窗”及其视线体系成为了诠释与再现心点透视原理的光学模型。进而,这种心点透视法通过几何图示的手段将人们这种“窥探性凝视”的观看方式加以强化,并将其定型为一种视觉规制(visual discipline)。人们按照这种规制的观念塑造空间,反之在此类空间中必须定点+定向地观看才符合空间的预设要求。

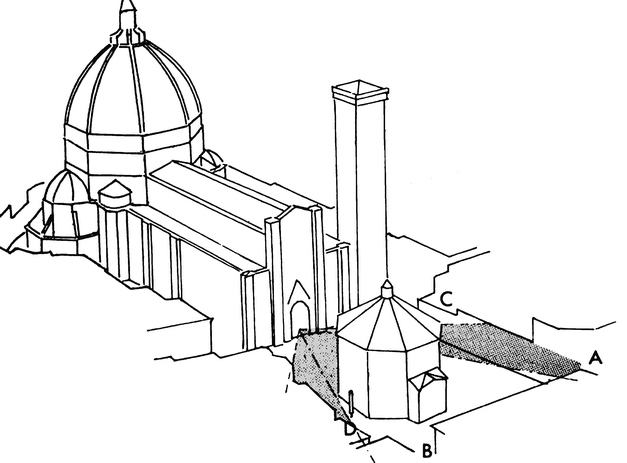

建筑师勃鲁乃列斯基(Filippo Brunelleschi,1377~1446)首先发现了心点透视原理。他站在佛罗伦萨大教堂的中央门洞内向对面的圣乔瓦尼洗礼堂定睛观看(图1、2),以此视点画了一幅场景画,并在画布上钻了一个窥孔来验证画中的透视关系的正确性(图3)。稍晚的阿尔伯蒂在其《绘画论》(On Painting)的第一编中整理了所谓绘画的数学基础,即心点透视的几何方法。他首次提出并定义了“视觉锥体”(visual pyramid)的概念,认为:“一个画家用一个平面去截取视觉锥体,无论这个平面是墙壁还是画板,他所看到的视觉锥体的横截面就是一幅绘画。[8]52”(图4)他谈到自己如何作画时说:“首先我确定一个大小随我意的矩形,把它当作一扇敞开的窗户,透过这扇窗户我看到了我想要画的景物。[8]56”

![图1 由佛罗伦萨大教堂中央门洞发出的视线之平面示意(引自:鲁·阿恩海姆.艺术心理学新论[M].郭小平,翟灿,译.北京:商务印书馆,1999:257.)](http://www.youthla.org/wp-content/uploads/2015/04/transformational-gaze-01.jpg)

图1 由佛罗伦萨大教堂中央门洞发出的视线之平面示意

图2 由佛罗伦萨大教堂中央门洞发出的视线之鸟瞰示意

图3 勃鲁乃列斯基验证透视关系的窥孔装置

![图4 阿尔伯蒂的“视觉锥体”图示(引自Andersen K. Brook Taylor's Work on Linear Perspective: a Study of Taylor's Role in the History of Perspective Geometry[M]. New York: Springer-Verlag, 1992: 8.)](http://www.youthla.org/wp-content/uploads/2015/04/transformational-gaze-04.jpg)

图4 阿尔伯蒂的“视觉锥体”图示

在以后的园林设计中,“窥窗”及其视线体系,或者作为实在之物,或者作为心理假设经常出现在视点固定、布局均衡的作品中,在呈中轴对称的实例中尤为明显。被视为意大利文艺复兴台地园之滥觞的望景楼园(Cortile del Belvedere)就首次运用了心点透视原理设计花园。设计师伯拉孟特(Donato Bramante,1444~1514)受刚当选为教皇的朱利叶斯二世(Pope Julius II,1443~1513,其中1503~1513任罗马教皇)的委托,为梵蒂冈宫和位于山岗上的望景楼设计一座连接体。他顺随地势设计了两座相向而平行的长廊型建筑,并利用中间的空地为教皇建了一座私人花园(图5)。这座花园通过台阶和双跑楼梯连接起3层不同标高的台地,不仅解决了梵蒂冈宫和望景楼之间的高差问题,还很好地呼应了场地的原有特征,纵贯于台地园的是一条强烈的中轴线。“从梵蒂冈宫教皇房间的窗户望去,花园就像一幕示范心点透视原理的舞台布景或绘画。……设计过程中,伯拉孟特在对形式与空间的轴线组织中运用了阿尔伯蒂的对称和均衡原则,而这自古以来从未出现过。[4]133-134”可见,阿尔伯蒂的“窥窗”及从它后面的眼睛发出的视线所形成的视觉锥体,首先将“窥探性凝视”的观看方式进行了几何化的空间想象,而望景楼园进而在园林领域首次将这种观看方式所引发的空间想象进行了物化,完成了从观看(seeing)到想象(imagination),再到图面再现(pictorial representation),最终到实体再现(physical representation)的全过程。

图5 望景楼园,雕版画,Hendrick von Schoel作于1579年

随后有一批意大利台地园的观看方式受到了望景楼园的影响,文艺复兴中期的园林实例尤为明显。这些台地园多是沿府邸建筑的中轴展开布局,两侧均衡对称,尽端常设有视觉焦点。如果说望景楼园由于其先驱者所不可避免的时代局限性,还带有某种中世纪修道院内庭的封闭特征的话,后来众多建于郊外的台地庄园则已将目光透过花园这扇“窥窗”望向了郊野自然。兰特别墅(Villa Lante, Bagnaia)就是其中典型的一例,中轴的视线序列贯通而完整,甚至将厅堂分作2幢并列于中轴两侧,从而其相向的纵向外墙的进深感使眼睛能更容易地捕捉到心点透视关系(图6)。每两层台地间的转换处都设有露台以供眺望,展现在眼前的都是一幅心点透视的图景,再而视线越过围栏便能欣赏到丛林密布的远山景色。另外,法尔奈斯庄园、埃斯特庄园、波波里花园等一系列台地园都明显地受到了这种定点+定向的“窥探性凝视”的影响,映射出从“第三自然”窥望“第一自然”的时代观念。

图6 兰特别墅花园所展示的心点透视场景

二、17世纪法国古典主义园林的观看之道

只有中世纪谦卑敬畏而压抑内敛的僧侣们和文艺复兴时期那些表面憧憬、实则恐惧自然的教皇和庄园主们习惯于窥望的观看方式(前者内窥,后者外窥)。及至路易十四时代,人们的胸怀经过人文主义者们几个世纪的启蒙逐渐宏阔,对付自然的力量随着生产力的增长也大为提升,统治者对国家的控制力亦由于等级秩序的强化和组织手段的细化而达到前所未有的程度。因此,位于绝对君权制顶端的国王不再需要窥望什么,他所代表的权力开始将目光无所遮掩地投向了远方的地平线。

凡尔赛宫苑作为体现新的观看方式的代表性作品,最突出的特点便是纵贯全园的主视轴及其继续向西延伸的视野。然而最初其中轴并没有如此畅通,仅是延伸至国王林荫道的尽端。在尽端之外卧有一座山丘,阻挡了望向其后面河谷的视线。勒诺特(André Le Nôtre,1613~1700)发现如果让这座山丘构成视轴焦点会显得分量太轻,于是向国王提议挖走山丘并排干河谷,继而沿着主轴线的方向修建了一条长长的运河。轴线越过运河,变为大道,又继续延伸了数千米,通往了更远的地平线。[9]187

这种不惜移山竭泽所要达成的“极致性凝视”的观看方式成为勒诺特式园林的独到之处。消失的边界、外放的向性以及无尽而和谐的景深构成了这种观看方式的物形基础和外在表征。

1) 消失的边界。

广袤,无疑是体现在勒式空间的规模与尺度上的最大特点[10]231。勒式空间遵循着安德烈·莫莱(André Mollet,?~1665)提出的递减原则——“随着离宫殿的远去,花园中景物的重要性和装饰性应逐渐减弱 [11]99”。花园作为建筑与自然之间的过渡部分,把视线引向周边广袤的森林,如此退晕式的空间形态使得明确的边界并不存在,园林与整个自然基底融为一体,勒式空间视觉无限性的前提和基础也因此得以奠定。

2) 外放的向性。

勒式空间通常以主府邸作为基点,一端伸向城市,一端伸向自然。伸向城市的一端又常做三叉戟状发散,伸向自然的一端则会贯穿到底。由此,勒式空间不同于以往的园林形式,外放的向性成为其显著的特征,而这正是通过纵横通贯的视线廊道实现的。

3) 无尽而和谐的景深。

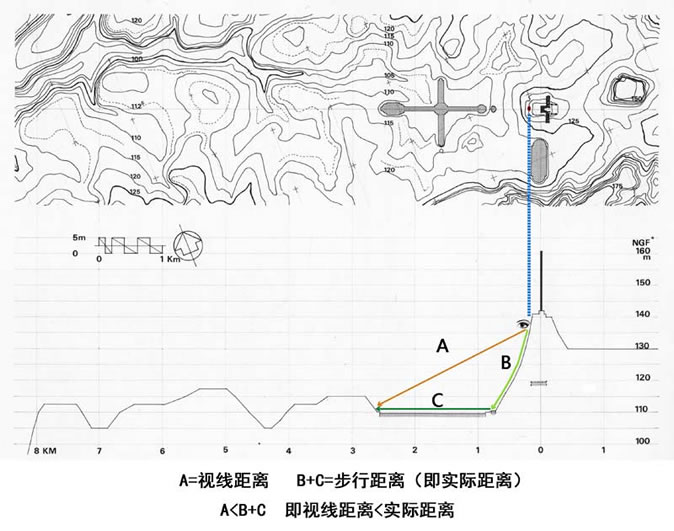

勒诺特通过将视线引向无穷远来体现园林中无尽的景深,但他并不刻意强调视觉的深远感,而同样注重空间比例的和谐。面对纵深空间的处理,勒诺特并没有延用意大利巴洛克式的夸张空间透视的手法,而是通过地形的竖向处理和尺度的逆透视等手法来营造视幻,以此满足呈现在眼中的视景务须和谐的要求。例如凡尔赛宫苑,若“站在拉托娜喷泉前的大台阶上俯瞰全园,会觉得大运河翘了起来”[12],若再往前行至绿毯(Tapis Vert)的东端西望,这种感觉会更加明显(图7)。而常识却告诉我们,水面应当是水平的,甚至由于地球曲面的缘故,应当越远越低才对。大运河由于这种迎面而来的上翘感,使得人们以为它似乎不是很远。此种视错觉现象是由于从拉托娜喷泉到大运河尾端的地形坡降经过多次折变处理而产生了多个(可简化为2个)透视灭点引起的,它使得视线距离小于步行距离,亦即小于实际距离(图8),这就如同透过一个放大望远镜(telescope)观看远景的心理效果一样。除此之外,勒诺特还惯用一种近小远大的延缓透视的方法。如站在凡尔赛宫殿的露台西望,视景中由近及远包含了3组序列:大台地部分、绿毯部分和大运河部分,这连续的3组序列尺度递增,故在呈现入眼帘的画幅中是比例和谐的。细节中也有所体现,例如大运河中由近及远的3个水池亦是尺度递增的。[9]188这种透视延缓手法所造成的视错觉同样近类于使用放大望远镜观看远景的效果——心理距离小于实际距离。

图7 在绿毯东端西望大运河

图8 视线距离与步行距离(即实际距离)关系图示

勒诺特式园林与前述意大利文艺复兴台地园在观看取向上的明显区别就在于有否将理论上的透视灭点实体化。意大利花园总是要在视轴上摆放雕塑或喷泉等物来充当视觉焦点,希图实现一套完整的心点透视几何架构;而勒式园林往往将透视灭点留给人们的视觉想象,从而实现通彻的“极致性凝视”。但有个实例似乎与此矛盾,那就是沃-勒-维贡府邸花园中轴的尽端放置了一尊巨大的海格力士像,人们望向无限远方的视线往往会被其干扰,甚或停驻于此。这当然不是勒诺特的本意,而是后人添加上去的,这算是一种出于善意的误解吧[13]171。

“看”是一种权力。路易十四作为绝对君权的主体,对于视线控制的欲求非常强烈。圣西门公爵(duc de Saint-Simon)曾讲过这样一个故事:有一次路易十四抱怨主林荫道的位置阻碍了从国王卧室向外眺望的视线,当天夜里那些令人不快的大树就被神鬼不觉地悄悄移走了[14]78。勒诺特作为皇家造园师,贯彻君主的意志是分内之事,“他将可视的空间推向了透视的极致,这种极致甚至超越了眼力而成为一种头脑中逻辑上的尽头”[14]98。尽管那个灭点路易十四或其他任何人都不会真切地看到,但它必须存在,唯此才能满足路易十四目控疆土之滨的欲求。同时路易十四也是古典主义美学的倡导者,对童年遭受过投石党之乱的他来说,视景中严格的秩序与完美的和谐多了一层政治含义,园林中的景素及其之间的比例关系都被要求在视景中井然有序、协调一致。

“被看”也是一种权力。在君权时代,政治仪式的重要作用被充分认识到并加以利用。法国哲学家福柯(Michel Foucault,1926~1984)认为,在近代绝对君主制时期,政治仪式的作用就是表现权力,这是一种权势的炫耀,一种夸大的和符号化的“消费”[15]211。而进行这种炫耀和“消费”的场所就是路易十四长期驻居的凡尔赛宫苑,1682年国王索性将宫廷和政府正式迁至凡尔赛。实际上,之所以建造凡尔赛的花园和宫殿,主要是为了炫耀各种盛大节日的排场[16]60。焰火晚会和露天表演将权力的炫耀烘托到极致,而超尺度的凡尔赛宫苑则为这宏大场面的营造提供了绝佳的视觉气场和空间背景。“极致性凝视”的观看体验既是一种视觉愉悦,又是一种视觉压迫,既让人兴奋,又使人畏服。君主崇拜与自惭形秽交伴相生,观者心悦诚服地接受了国王的伟大与荣耀。最深刻的观看就是迷失自我的观看,路易十四通过勒诺特为其设计的“极致性凝视”的观看方式达到了视觉说服的目的,这种视觉说服比直白的统治说教更为有效,它隐秘而深刻地影响着所有的观者,不管是贵族还是普通民众。这一点似乎可以从某种角度解释为什么绝对君权时代的凡尔赛,即使是宫廷的所在,竟也会允许普通民众自由进入并随意观看花园和部分宫室(当然,入园参观的百姓需要符合某些基本的仪表规定)。国王就是希望他的伟大花园及在其中举行的盛大仪式,通过“被看”的过程,达到向所有臣民炫示其至高权力的目的。事实上,这正是那个时代权力运作的一项重要手段。

三、18世纪英国自然风景式园林的观看之道

18世纪英国园林被认为是英国对世界园林体系的独特贡献,这个时期的“如画运动”成就了英国自然风景园这一不同于以往西方造园传统的崭新类型。早在文艺复兴时期的意大利,为表达一种观察自然的“画家的眼光”,发明了“pittorésco”这个词汇,意思是“以画家的方式”[17]3。后来英语中的“picturesque”(如画)就源于此。“如画”作为一个发展了的新概念,对英国造园产生了深刻的影响。在英国自然风景园的造园大师中,肯特、钱伯斯、雷普顿等都是秉持画家的专业素养进入造园领域的,他们不可避免地会带着画家的眼光,运用画家的观看方式来审视场地和营造风景。新的观看方式在历史上首先作用于风景的欣赏,继而扩大到风景的营造,而这种新的观看方式背后又深刻地蕴藉着根植于英国本土的意识形态特质。

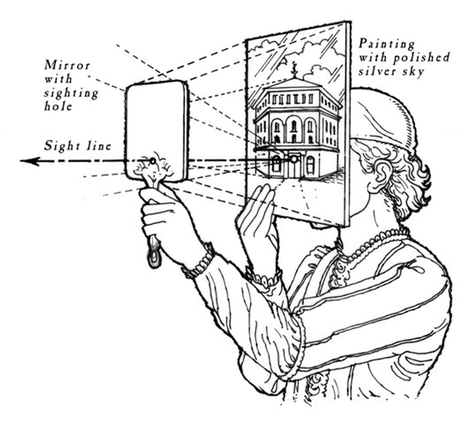

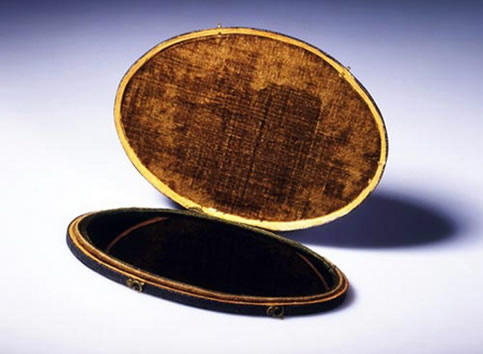

18世纪,前往欧洲大陆的“大旅行”(Grand Tour)成为英国上流社会的时尚,这直接导致了英国的风景美感意识的觉醒[17]5。这时,英国的游学者们对于途中意大利和阿尔卑斯山的美景往往是带着“有色眼镜”去观看的,确切地说,这些游学者们大都随身携带着一块以法国风景画家克劳德·洛兰(Claude Lorrain,1604~1682)的名字命名的“克劳德镜”(Claude glass)来帮助他们欣赏所见到的景色(图9)。克劳德镜是一种有着多款样式的光学装置,或许托马斯·格雷(Thomas Gray,1716~1771)6的那块最具代表性:这是一款平凸面反光镜(plano-convex mirror),直径约有4英寸,镶嵌在一个黑色的金属箔片上,就像一本袖珍书[18]68(图10)。人们通过克劳德镜对真实风景的图像化处理,以达到模拟克劳德·洛兰画作的效果。克劳德镜由于着了色而使得镜中的映像色调幽暗而泛旧,由于光线的折射损耗而使得镜中的场景和色彩得到简化从而突出了主题,由于镜面的凸起而使得镜中收纳的场景范围比人眼的视域大了许多,这一切视觉效果的模拟都是在向一幅克劳德·洛兰风格的风景画靠拢,这表明18世纪英国的精英阶层更愿意用画家的方式来观看真实的风景。

图9 借助克劳德镜欣赏风景的英国游学者,炭笔画,Thomas Gainsborough作于1750年

图10克劳德镜,1775 – 1780,伦敦Victoria & Albert 博物馆藏

这种观看方式最为突出的特征便是:观看者并没有把目光直接投向真实的风景本身,而是落在它的映像上面。他们背对风景站立,观看框定在镜中的景色,从而创作出一幅“画”[19]54。这一点明确无疑地表明了其与绘画者观看方式的同源关系。古罗马作家老普林尼(Pliny the Elder,23~79)在他的《博物志》(Natural History)中讲述了一个关于绘画起源的故事,“古希腊西库翁(Sicyon)陶匠布塔德斯(Butades)的女儿为了怀念自己即将远行的爱人,借助着灯光将爱人在墙壁上的侧面投影的轮廓描摹了下来”[20]336。后世许多艺术家和艺术史家便把这幅在墙壁上描摹的轮廓像视为第一幅真正意义上的绘画。有趣的是,在这些画作中,女主人公大都采取目光背离或越过对方的姿态,从来都没有直接注视于男主人公本身(图11~13)。这种眼睛背离现实本体的观看方式同克劳德镜式的观看何其相似——这是一种画家的观看之道。两者的差别只是所借助的光学装置不同,一个借助于灯(lamp),另一个借助于镜(mirror);眼睛所关注的图像也有所差别,一个是投影(projection),另一个是映像(reflection)。但不管怎样,最为重要的是,这种和绘画同源的观看方式揭示出一个本质性问题:英国的游学者们对于风景的态度,与其说是对真实风景本身的欣赏,不如说是对自我头脑中建构的风景意象的迷恋。

图11绘画的起源,Baron Jean-Baptiste Regnault作于1785年

图12 绘画的发现,Joseph Benoît Suvée作于1793年

图13 绘画的起源,David Allan作于1775年

事实上人们并不以在观看风景的过程中借助“克劳德镜”之类的光学装置完成头脑中的想象而满足。由于这些游学者大都身为上流社会的贵族子弟,他们回到英国后,即着手以洛兰风格的风景画为蓝本改造家族的庄园领地,同时又积极地在国内寻找类似于洛兰或其他风景画家(如尼古拉斯·普桑、萨尔瓦多·罗莎和加斯帕德·杜埃等)作品的真实风景,然后通过各类手段圈占起来据为己有。可以说,如画的风景是被当作私有财产看待并占有和收藏的,对其所持的评判标准也是基于主观的审美原则(即如画美学原则),而并非是基于自然本身固有自为的内在价值(inherent value)。

这种如画美学所秉持的自然观不仅体现在风景的观看上,也突出地表现在自然风景园的营造上。被誉为真正的自然风景园创始人的威廉姆·肯特(William Kent,1685~1748)就是这样,他在进入造园领域之前已然是一位受过系统训练的画者。他认为,“画家是以颜料在画布上作画,而造园师是以山石、植物、水体在大地上作画”[10]306,显然肯特是以画家的眼光审视自然并对其进行符合审美标准的改造的。肯特多以当时风行的洛兰和普桑的风景画为蓝本造园,在其带动下,洛兰风格的园林在英国处处可见[6]205。肯特的继任者“能人”布朗(Lancelot ‘Capability’ Brown,1716~1783)似乎属于另外一种情况,高傲而自信的秉性使他不愿模仿现成的画作来造园,即便一些业主要求他去参考那些绘画大师们的作品。由于执著于头脑中那道纯净风景的意象,布朗作品的内在气质迥异于他的前辈与同侪,他没有如范布勒般试图保留荒凉的废墟来激发怀古的幽情,没有如肯特般人为栽种枯树以模仿古典风景画作的荒野景象,也没有如钱伯斯般竖起异国情调的建筑来满足东方的想象。如此看来似乎布朗并没有如同行们那样采取什么“如画”的手法来描绘自然,然而不应忘记,当他指着大地,对前来咨询的业主们说“This spot has great capabilities!(这块地大有可为!)”的时候,在其头脑中已经完成了对旧有场地的描绘和改造。18世纪后期英国自然风景式造园的集大成者雷普顿(Humphry Repton,1752~1818)更将“如画”的手段推向了职业化,他擅长用绘制水彩效果图的方法来思考造园,并发明了一种图片翻叠法(雷氏称之为“slides”),用前后翻揭的画片来向业主展示同一视点的场景在造园前后的巨大变化(图14),以此打动和说服业主。无疑雷普顿也是通过画家的眼光来对自然进行评判、剪裁与重塑的。

图14 Humphry Repton于《红书》中所示在Thoresby造园前后的场景变化

在这里,“自然风景园”中的“自然”是一个可疑的词汇,正如风景的观看者们好像是在追寻自然,而实际是在寻找已有的画作在大地上的印证一样,风景的营造者们则好像是在模仿自然,而实际上是在迫使自然模仿艺术。

如果把这种打着自然旗号的风景造园活动所处的经济社会背景——资本积累过程中的圈地运动——考虑进来,则会发现不管是为了视觉愉悦的艺术,还是为了占有资本的生产要素——土地,对于如画风景的追求都并非纯然出于人们对自然的热爱之情,而更多的是源于一种根深蒂固的占有欲和统治欲。文化学者雷蒙德·威廉姆斯(Raymond Williams)就曾指出,英国自然风景园的营造同18世纪的圈地运动密不可分并同属一个进程,“尽管表面看来它们在品味(taste)上是相悖的,在后者中土地被组织起来用以生产,佃农和劳工在其上劳作;而在前者中土地被组织起来用以消费——眺望的视野、独享的恬静以及美好的景致,但此二者依然是同一进程的相互关联的部分”[21]124。在这名异实同的进程中,风景造园活动罩上追求自然美的外衣,却实施着对自然的人化与统治,并掩盖了圈地运动中资本积累的残酷现实——农民被剥夺土地,致使人地分离、无家可归,最终沦为资本的廉价劳动力。由此可见,自然风景园的出现不可避免地染上了资本主义的原罪色彩。尽管自诩崇尚自由的英国辉格党人对象征君主专制的法国古典主义园林进行了猛烈的批判,但他们所推崇的自然式风景园却并未跳出历史的藩篱,乃是转而表征了资本对自然与人的双重辖制,而这在某种意义上同法国君主专制时代王权对自然与人的双重统治并没有什么本质上的区别。

对克劳德镜这种镜像性凝视的文化内涵进行考察的重要意义就在于,它揭示出了18世纪英国资产阶级与上层贵族对于镜中虚幻图像的视觉偏好是一种自欺与他欺,那片“如画”土地上发生的残酷现实被从眼中刻意抹除;并揭示出那片“理想景观”的虚妄,这种虚假性和妄图心表现为视觉表象对社会现实及其根源的掩盖和伪饰,在艺术形式上确乎造就了堪称理想的国土景观,但就社会的公平正义而言却丝毫不配堪称“理想”。

四、19世纪现代性7都市景观的观看之道

进入激荡的19世纪,欧洲社会的政治、经济、文化等各方面都在经历着巨变。风景园林的实践重点也由宫廷林苑、府邸庭院及别墅花园走向城市的公共景观。

19世纪中期的巴黎奥斯曼改造被认为是欧洲城市建设史上由传统向现代转型的肇启之作,而奥斯曼男爵(Baron Haussmann,1809~1891)重点着手的领域不是别的,正是城市的广场、公园、林荫大道等公共景观,并将它们加以联系,从而奠定了现代巴黎城市景观系统的基础。奥斯曼以1852年巴黎出台的一项建设法规以及之前出台的财产没收法(1840年)和健康法(1850年)作为法律依据,以拿破仑三世(Napoleon III,1808~1873)的军事政权作为政治依托,动用强硬的行政手段大刀阔斧地将巴黎从一个拥塞的中世纪城市改造成一座现代性都市。

在这之前,巴黎深陷于矛盾激化的社会危机当中,革命者与政府展开对抗的街垒战斗时有发生,中世纪遗留下来的狭窄弯曲的街道形成了巷战的绝好环境,革命者随时可以架起路障与政府武装对抗,又随时可以遁匿于街道的某个角落以躲避军警的抓捕。这时位于明处而惯于炫耀和展示的传统权力在新的社会形势下处于明显的劣势。西方现代的权力运作机制正在形成,与之相适应的城市空间形态的转型也势在必行。当然,促使巴黎城市改造的因素还有很多,如工业经济的快速发展、农业人口的大量涌入等,但无疑最直接的动因还是权力的统治需要。1851年,一位在国民议会的发言者声称,自从1839年四季社(Society of Seasons)起义之后,一种“反骚乱大街”(antiriot streets)的需求就遍布了巴黎。同年议会中关于拓宽里沃利大街的提案就是基于这将会切断骚乱根源的考虑,奥斯曼曾坦率地明言,在一些大街和常驻兵营的定位上,他与拿破仑三世一样,都持与之相同的观点[22]。当时的学者维克多·富尔内尔(Victor Fournel,1829~1894)就曾谴责道,“名为装帧巴黎,实则是一种防范,是对武装暴乱者的反击,是对革命者的警示”[23]238。

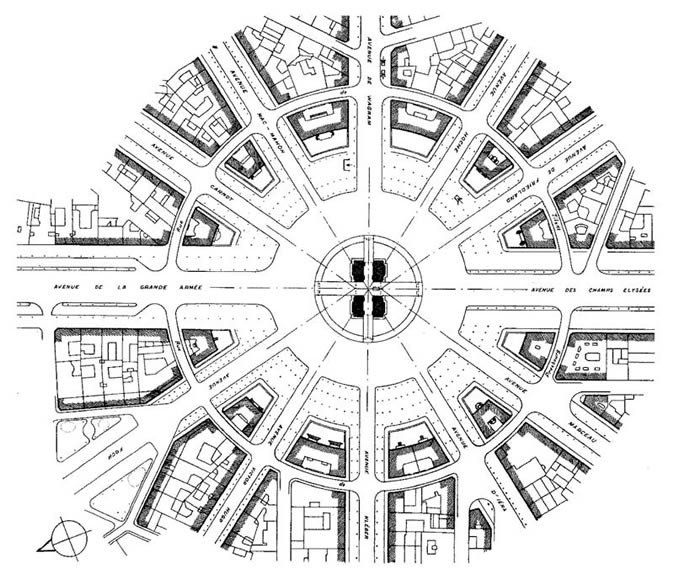

在奥斯曼改造的一系列城市林荫大道中,尤以由星形广场凯旋门为中心,向外呈辐辏状发散的12条大道最为引人注目(图15、16)。位于中央的广场原为5条路的交汇处,在改造过程中,这些路被进一步校直,另外7条路也于1857年和中心广场连通。从此,在凯旋门上进行眺望将使视线覆盖大半座城市。星形广场凯旋门及周围12条辐射大道所形成的视线系统可被视为杰里米·边沁(Jeremy Bentham,1748~1832)构想的全景监视器(Panopticon)在城市尺度上的放大应用。

图15 雄狮凯旋门及星形广场平面图

图16 星形广场及向外辐射的12条林荫大道

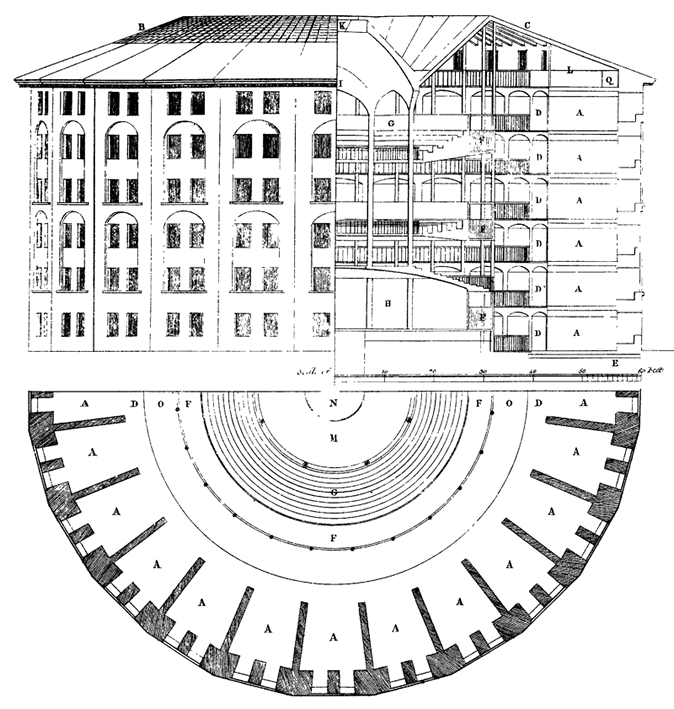

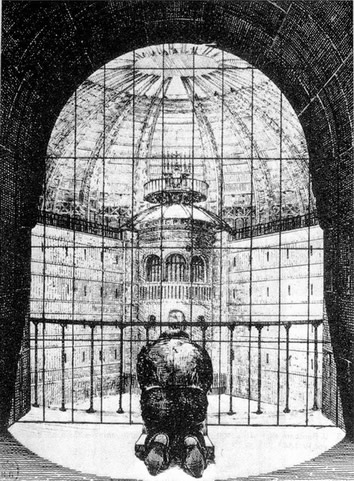

边沁于18世纪末提出的全景监视器是一个关于监狱的理想化模型,它是一座环形建筑,由位于中心的瞭望塔和外围的囚室组成。瞭望塔开有360°全景窗户,且是单向玻璃,内可视外,而外不可见内。外环囚室每间均分,呈扇形,若将相邻囚室间的墙壁中线向内延伸,则会相交于环形建筑的中心点(即瞭望塔)上。每间囚室开有相对的2扇窗,内侧朝向瞭望塔,另一侧朝向外面的光亮。(图17)这样,位于瞭望塔内的监视者,可以通过逆光效果将囚室内人们的一举一动尽收眼底(图18)。这个监狱模型打破了原先监狱的黑暗原则,将囚犯曝于光线之下。更为关键的是,囚犯和监视者是一种不对等的单向视线关系,囚犯永远无法确知自己是否正在被观看,从而不敢轻举妄动,达到了自我监视的效果。瞭望塔中的监视者则似乎可有可无,他变成了一个发出“监控性凝视”的权力符号。这种视觉机制的作用就是使权力得以自动而持续地运行,福柯称这种权力为规训权力(disciplinary power),以同传统形态的权力相区别。

图17 边沁构想的全景监视器(Panopticon)监狱的平、立、剖面图示,Willey Reveley作于1791年

图18一位囚犯正跪着面向中心瞭望塔祈祷,N. Harou-Romain作于1840年

经过奥斯曼改造后的巴黎,权力的目光就表现为这种“监控性凝视”,它观看着城市中人们的一举一动。随着城市广场、公园、林荫大道等城市景观不仅在量上得以增加,而且被有意识地联系成为一个具整体性的景观系统后,这种凝视的目光承载着规训权力遍布于城市的各个角落。现代意义上的城市景观系统成为了规训权力的发生器,它将活动于其中的人作为客体对象予以呈现,而被客体化了的人则无时无刻不感受到这种“全视之眼”(all-seeing eye)的目光投射。

在传统君权社会,权力是耽于炫耀、惯于展示的可见之物,而现代社会的规训权力则“是通过自己的不可见性来施展的,同时它却把一种被迫可见原则强加给它的对象”[15]211。这也就是为什么君权时代位于视线焦点的总是宫殿、衙署等权力机构,它们处于炫示的状态,而进入现代以后,权力的施为者更愿意将自己隐匿。

如此看来,进入19世纪中叶后的欧洲现代性社会同之前的传统社会的情况恰好相反:在君权时代分别处于明处和暗处的权力施为者与被受者,此时由于权力运作机制和社会环境的改变,其投出凝视目光的视点也发生了历史性的转变,它们通过一系列措施在社会的不同层面进行了颠倒与置换。而在能塑造和规制人的行为活动的物形空间环境方面,采取的一项基本措施就是——保证城市景观系统有充足的光线和良好的视觉可达性。这使得“开敞(open)”成为城市景观的必要属性,开敞空间(open space)及其系统的建构和完善成为之后百余年来城市建设活动为适应新的权力机制和社会环境所采取的必然逻辑。

五、结语

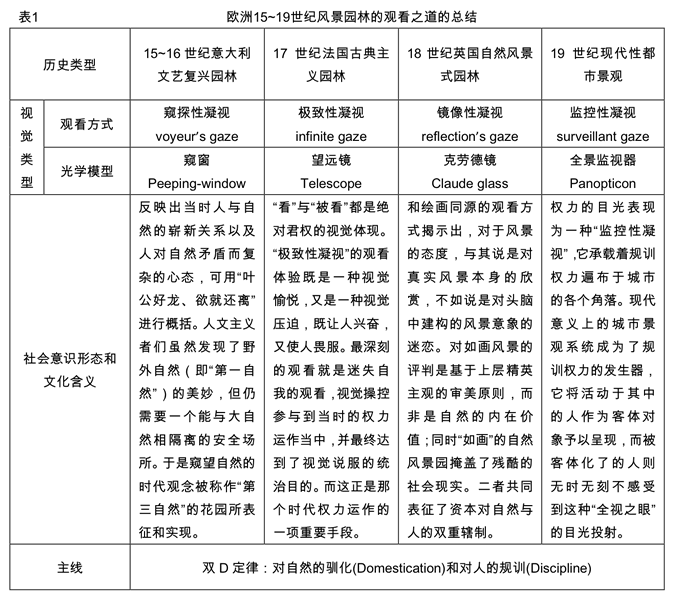

以上基于视觉文化及批判理论的研究视角,对欧洲15~19世纪风景园林的观看之道进行剖析,可以看出始终存在着一条贯穿于各时期社会意识形态的主线,这条主线可以归结为对自然的驯化(Domestication)和对人的规训(Discipline),这两点(可称之为双D定律)始终并存而且在本质上是一致的。现通过表1对上文内容做一概要性的总结。

需要指出的是,由于历史的丰富性和复杂性,以观看方式为代表的视觉类型从来都不是以某种单一面貌出现于风景园林的历史舞台上的,它们只是在某个具体时期、特定地域以某种视觉类型作为主流的方式登场,其他视觉类型或隐或显地闪烁其侧。有时甚至各类型杂糅交织,不免无法确切地加以归纳概括。不管怎样,对观看方式的类型分析,始终只是一条导向深层本质的途径,所做的一些相关内容的粗浅探识,也旨在最终揭示风景园林视觉性(visuality)及其运作机制背后那双隐秘而深刻的“无形之手”。不揣暗陋成此文,权作引玉之砖抛。

表1 欧洲15~19世纪风景园林的观看之道的总结

致谢:衷心感谢导师朱育帆教授的指导帮助以及主编王绍增先生的不吝指正和鼓励!

注释:

- 从语源学上看,“landscape”的古英语变体“landskipe”、“landscaef”及德语的“landschaft”、荷兰语的“landscap”或“landschap”等有着共同的根源。古英语“landskipe”本质上是指人为限定的空间集合体或系统,特别指在农村或小城镇的环境里。德语的“landschaft”有时可作“一个小的行政单元”解。荷兰语的“landschap”特指农场或圈起田地的集合,有时指一个小的领域或行政单元。而法语中有许多对应“landscape”词,如“terroir”、“pays”、“paysage”、“campagne”等,几乎都能溯源到拉丁语“pagus”,意为一片限定的乡村区域。由此可以推断“landscape”这一概念最初大都为实体境域的客观含义。(参见Jackson J B. The Vernacular Landscape[M]∥Penning-Rowsell E C, Lowenthal D. Landscape Meanings and Values. London:Allen & Unwin, London,1986: 65.和Tuan Y F. Topophilia: A Study of Environmental Perception, Attitudes, and Values[M]. Englewood Cliffs, NJ.: Prentice-Hall, 1974: 133.以及Wilson C, Groth P E. Everyday America: Cultural Landscape Studies after J.B. Jackson[M].Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2003: 2.)

- Landscape的“地—景—意”三位一体性,具体而言,即landscape 包含了“土地(场地、基地、大地…)——景象(景观、风景、场景…)——意义(意境、意涵、意趣…)”这三个对应于“物质实体——身体感知——思想意识”的不同层面和属性,此三层次(亦为三属性)内在联系、不可分割,故称之为三位一体。笔者认为:①三位一体的“地—景—意”是风景园林学(Landscape Architecture)的学科对象的内核,可概称之为“境”;同时,②学科本体和学科对象是两个不同的概念,它们的外延虽联系紧密但内涵却有本质不同,因此不应混淆。学科对象(包括学科理论研究的对象和实践操作的对象等)会随着时代、地域等外部条件的变化而有所不同或侧重,学科本体却始终只有一个;③根据“实践本体论”的观点以及风景园林学作为应用学科的属性,风景园林学的学科本体是“营境”;④“营境”中的“营”,微言而大义,主要包括7层涵义,凡营求(Ideal,理想、愿景)、营谋(Scheme,策划、谋划)、营划/营画(Planning/Design,规划与设计)、营造(Construction,建造、施工)、营育(Conservation,保育)、营护(Stewardship,看护)、营治(Management,管理、管治)等,基本包括了现代Landscape Architecture专业的所有实践内容。(参见拙文:孙天正.从景到境,由建至营——基于Landscape Architecture学科本体论的学理名称问题刍议[J]. 华中建筑, 2011(07): 110-112.)

- “纯真之眼”(或“眼睛的纯真性”)的概念由19世纪的英国艺术评论家约翰·拉斯金在其著作《绘画原理》中提出,他认为绘画的全部技术性能力就仰赖于我们对所谓纯真之眼的恢复,即对事物孩童般的认知,如是而已。对它们表征什么毫无意识,就像一位盲人突然重获光明后所看到的那样。(参见Ruskin J. The elements of drawing; in three letters to beginners[M].London: Smith, Elder and Co., 1857: 6.)其后,英国艺术史家E.H.贡布里希对之表示了怀疑,认为“纯真之眼”是一个缺乏事实根据的神话,拉斯金提到的突然重获光明的盲人只会体验到令人痛苦的混乱,他将不得不通过艰苦的学徒训练来学会对事物的分门别类。(参见Gombrich E H. Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation[M]. 2nd ed. London: Phaidon Press, 1984: 239.)

- 托马斯·梯米(Thomas Tymme,?~1620)就曾阐述道:“天地的万能造物主……在我们眼前摆下最基本的两部书:一本是自然,另一本是他写下的《圣经》……自然之书的智慧,人们通常称之为自然哲学,它吸引我们去思索伟大的、难以理解的上帝。我们会为他的伟大作品而感到荣耀,因为各种天体的规则运动……各种元素的联系、一致性、力量、道德以及美……世界上有如此繁多的自然之物和生物(natures and creatures),又有如此多的诠释者在教导我们,上帝是他们的动力因,他们侍奉的上帝作为终极因显现在他们之中,并为他们所证明”。(参见 艾伦•G•狄博斯.文艺复兴时期的人与自然[M].周雁翎,译.上海:复旦大学出版社, 2000:20.)

- 自从文艺复兴以来,花园被描述为“第三自然”,以同作为“第二自然”的农耕景观和“第一自然”的荒野相区别。(参见参考文献 [4]: 22.)

- 托马斯·格雷(Thomas Gray,1716~1771),英国18世纪著名诗人,其代表作《墓园挽歌》是18世纪浪漫和感伤文学的经典,奠定了他作为从新古典主义诗歌向浪漫主义诗歌过渡的最重要诗人的地位。他在青年时代曾与后来成为著名作家暨自然风景园倡导者的霍拉斯·沃尔波尔结伴游学欧洲大陆,遍访法国、瑞士、意大利等地。

- 这里主要根据当代著名地理学家、西方马克思主义代表人物大卫·哈维(David Harvey)的著作《巴黎:现代性之都》(Paris:Capital of Modernity)中的提法,用“现代性”(modernity)来表述以巴黎为代表的19世纪及之后出现的新型都市。哈维在书中论述了19世纪的巴黎如何与过去决裂,进而逐步呈现出现代性都市的特征。另外,波德莱尔、本雅明、福柯、列斐伏尔等著名学者也在研究19世纪巴黎或相关问题时用“现代性”一词进行表述,主要指一种同传统社会相区别的,基于权力、知识和社会实践之上的新型社会秩序和组织形式。

参考文献:

[1] Calder W. Beyond the View: Our Changing Landscapes[M]. Melbourne: Inkata Press, 1981.

[2] Hunter J M. Land into Landscsape[M]. New York: Longman Inc., 1985.

[3] Mitchell W J T. Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation[M]. Chicago: The University of Chicago Press, 1994.

[4] Rogers E B. Landscape Design: A Cultural and Architectural History[M]. New York: Harry N. Abrams, 2001.

[5] 雅各布·布克哈特.意大利文艺复兴时期的文化[M].何新,译.北京:商务印书馆,1983.

[6] 陈志华.外国造园艺术[M].郑州:河南科学技术出版社,2001.

[7] 王蔚.不同自然观下的建筑场所艺术:中西传统建筑文化比较[M].天津:天津大学出版社,2004.

[8] Alberti L B. On Painting[M]. Spencer J R, translation. New Haven: Yale University Press, 1966.

[9] Steenbergen C, Reh W. Architecture and Landscape: the Design Experiment of the Great European Gardens and Landscapes[M]. Basel: Birkhäuser Publishers, 2003.

[10] 郦芷若,朱建宁.西方园林[M].郑州:河南科学技术出版社,2001.

[11] 朱建宁.西方园林史[M].北京:中国林业出版社,2008.

[12] 林箐.理性之美:法国勒·诺特尔式园林造园艺术分析[J].中国园林,2006(4):9-16.

[13] Newton N T. Design on the Land: the Development of Landscape Architecture[M]. Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard University Press, 1971.

[14] Adams W H. The French Garden, 1500—1800[M]. New York: Braziller, 1979.

[15] 米歇尔·福柯.规训与惩罚:监狱的诞生[M].刘北成,杨远婴,译.2版.北京:三联书店,2003.

[16] 雅克·勒夫隆.凡尔赛宫的生活:17—18世纪[M].王殿忠,译.济南:山东画报出版社,2005.

[17] 戴小蛮.风景如画:“如画”的观念与十九世纪英国水彩风景画[M].长沙:湖南人民出版社,2008.

[18] Andrews M. The Search for the Picturesque: Landscape Aesthetics and Tourism in Britain[M]. Stanford: Stanford University Press, 1989.

[19] Byerly A. The Uses of Landscape: The Picturesque Aesthetic and the National Park System[M]∥Glotfelty C, Fromm H. The Ecocriticism Reader. Athens: The University of Georgia Press, 1996.

[20] Pliny the Elder. Natural History: A Selection[M]. Healey J F, translation. London: Penguin Books Ltd, 1991.

[21] Williams R. The Country and the City[M]. New York: Oxford University Press, 1973.

[22] Pinkney D H. Napoleon III’s Transformation of Paris: The Origins and Development of the Idea[J]. The Journal of Modern History, 1955(2): 125-134.

[23] 科林·琼斯.巴黎城市史[M].董小川,译.长春:东北师范大学出版社,2008.

图片来源:

图1 引自鲁•阿恩海姆.艺术心理学新论[M].郭小平,翟灿,译.北京:商务印书馆,1999:257.

图2 引自http://intranet.arc.miami.edu/rjohn/Brunelleschi.htm

图3 引自http://www.hockpaintings.com/pages%20F%20ist%20tot/26%20%20Brunelleschi%20e%20About.html

图4 引自Andersen K. Brook Taylor’s Work on Linear Perspective: a Study of Taylor’s Role in the History of Perspective Geometry[M]. New York: Springer-Verlag, 1992: 8.

图5 引自参考文献[4]: 134.

图6 引自http://www.snl.no/.bilde/Italia_(Arkitektur)_(Villa_Lante,_Bagnaia)

图7 引自http://www.ourtravelpics.com/?place=versailles&photo=74

图8 改绘自参考文献[9]: 186.

图9 引自Maillet A. The Claude Glass:Use and Meaning of the Black Mirror in Western Art[M]. New York: Zone Books, 2004: 23.

图10 引自http://www.vam.ac.uk/__data/assets/image/0006/235833/P.18-1972_1000px.jpg

图11 引自http://projectionsystems.wordpress.com/2009/09/06/the-origin-of-painting/

图12 引自http://projectionsystems.wordpress.com/2009/09/06/the-origin-of-painting/

图13 引自http://projectionsystems.wordpress.com/2009/09/06/the-origin-of-painting/

图14 引自Daniels S. Humphry Repton: Landscape Gardening and Geography of Georgian England[M]. New Haven: Yale University Press, 1999: 161.

图15 引自L.贝纳沃罗.世界城市史[M].薛钟灵等,译.北京:科学出版社,2000:856.

图16 引自http://www.legrandjournal.com.mx/wp-content/uploads/ArctriompheVueduciel1.jpg

图17 引自Bentham J. The Works of Jeremy Bentham, vol. 4[M]. Edinburgh: W. Tait, 1843: 172-173.

图18 引自Foucault M. Discipline and Punish: the Birth of the Prison[M]. New York: Vintage Books, 1995.

非常感谢编辑仁兄的辛苦录排!

本文作为LA与cultural theory之间架构起来的史论文章,在当代中国景观学术研究中有着某种筚路蓝缕的意义。

Muxd兄过奖了~拙文只是基于文化研究(Culture Studies)的理论视角,秉持批判理论(Critical Theory)的学术话语针对视觉性(visuality)问题做的一点粗浅探赜。LA学科的史论与批评领域还有不少工作要做,勉之~

能在批判理论的道路上披荆斩棘的人好像并不多,二位在文化史方面的深耕,无论是学识还是功力都让人佩服。

不过,天正的论文和我以前看过的Mitchell Jones,Kenith Olwig北欧那帮人的著述一样,反正都看不太懂。

所以,我想请教一个可能很外行的问题,如果对你们的路子,欢迎赐教。如果不对,欢迎纠正,也欢迎更多的人一起讨论。

从批判理论?文化史/理论?的视角来描述、阐释、分析、研究特定现象,有没有明确的研究进路?比如科学论文有明确的问题(issue),它的进路就是典型的“发现问题——分析问题——解决问题”,然后根据问题确立目标、选择方法和工具,通过分析得出结论。它的结论一方面是明确的,一方面是可证实或可证伪的。社会科学的各个门类一般也有自己典型的研究理路。作为一篇论文,不管是自科还是社科,它的结构特征和逻辑进路都差不太多。

那批判理论和文化史研究也是这样,还是有比较特殊的模式?

因为这篇文章给我的印象是,相当大篇幅的语句是结论性的或总结性的,而且整个论证/叙事过程偏向于推演。这使得论文看上去很宏大,但是第一读者最后往往不知道你的issue是什么,第二因为观点太多显得论据相对松散,论据对论点的支撑并不有力,解释和证明的力度也不够。不知道这种样态的原因是否源于批判理论与其它论文的写法不同?

感谢tommy兄的提问和赐教~

如上,tommy兄首先阐述了自然科学和社会科学的研究特点和写作思路,并提出了“批判理论和文化史研究”的研究进路是什么的问题。在此我要向tommy兄抱歉地说,我对所谓的研究途径和方法并没有做过系统化的专门研究,(因我比较认同余英时先生的观点:“专门去讲方法论,那是没有用的。像游水手册一样的东西,告诉你怎么呼吸,告诉你手脚的动作,那有什么用呢?你何不直接到水里去试试呢?”)故而只能勉强作答,望能供tommy兄进一步商榷,或并各位有兴趣的同仁参与讨论。

关于人类知识及其研究的门类划分,除了tommy兄所提到的自然科学和社会科学外,其实还有人文学科(Humanities)这一自具价值、自成体系、自为发展、自有标准的研究领域。我的这篇拙文如果要划归知识门类的话,应当属于人文学科的范畴。这就是为什么拙文没有按照自然科学和社会科学的经典研究模式和表述方式进行展开的原因。而实际上,所谓科学论文的以“发现问题——分析问题——解决问题”为典型代表的N段论模式是有机械性、形而上学性及二元论等一系列问题的暗疾的。也就是说,按照这种套路进行研究所得出的结论,或许可以达到某种意义上的“科学”,但并不一定就是“正确”的,因为科学≠正确。

至于人文学科类的研究和写作,或者更具体地说“文化研究”和“文化批评”类的研究进路和表述方式,到底有没有一个可以像科学类论文那样可以一言以蔽之的结构特征或模式?我的答案是没有。这里我还是想引用人文学者余英时先生的话——“我没有办法提供一个通论性的研究方法论,或入门的快捷方式之类。因为每个人的研究范围不一样,很难一言以蔽之。”(参见《余英时访谈录》p123.)其实这正是由于人文学科和科学(包括自然科学和社会科学)的研究视角、研究宗旨、研究目的和研究思路不同造成的。科学本质上是一种“物学”,人文学科则是一种“人学”,即使很多时候科学的研究对象是“人”(比如社会科学、医学等),但它是把人客体化以后当作“物”来研究的。“物”,具有客体性和事实性,因此科学研究以实证(证实或证伪)作为评判标准,并且可以发展出一套普适化的研究路径和模式;“人”,具有主观性和发展性,因此人文学科的研究更加强调“价值判断”和“意义赋予”,研究方法也是多样化和个性化的。以这种研究思路得出的结论往往属于“价值命题”,而不是“事实命题”,因此也不可能用经验来予以验证,它们是非实证的。拙文中关于社会意识形态和文化意涵的阐述部分,就是这种非实证性的“价值命题”。当然,所有的“价值命题”都必须是基于事实/史实的基础上得出的,否则便成了空中楼阁般的观念游戏。本文也注意到避免这类问题的出现,因此所有关于视觉类型(包括观看方式和光学模型)的总结都是基于营境史、艺术史和文化史上的通约性现象及其实例做出的。而接续阐述的关于各个景观类型所反映的社会意识形态和文化意涵的部分就是基于这种“事实命题”的“价值命题”。

最后是关于拙文的issue是否明确的问题。凡是研究型论文,不管是自然科学、社会科学还是人文学科,自然都是要讲求一个内在理路的。其中,问题的提出或者论题的明确揭示便是一项必要的步骤。tommy兄提到的issue,实际上包含了两个含义,不仅有您所强调的科学类论文所注重的“问题(problem)”的含义,还有人文类论文所关注的“议题/论题(topic)”的含义。而拙文的题目——“试论欧洲15~19世纪风景园林的观看之道”——则很清晰地标明了本文的issue是“观看之道”。并且在正文的第三段又进一步对标题中提出的issue做了具体阐释和界定,这里不惮冗赘,再次引用出来——“谁在观看、在哪观看、观看什么、如何观看、为何如此观看等一系列问题不仅牵涉到观看的技术、技巧和方式、方法,更关乎人们看待世界的观念与态度。这其中就包括怎样看待自然世界与人类世界,前者可以归结为某种“自然观”,后者则集中体现在对以权力关系及其运作机制为核心的社会制度的根本观点上。由此看来,观看问题既有物质技术层面的内容,又有精神文化层面的含义,故本文题目中的“观看之道”就择取兼有“方式方法(way)”和“哲理蕴藉(meaning)”之意的“道”来涵摄这种多义性。”——此后的行文运思和逻辑论证都是围绕“观看之道”这个兼具形上和形下的issue展开的,最后文末的附表也对此进行了总结。

赘言权止于此。以上答复并不旨在说明这篇粗疏的文章无懈可击,实际上tommy兄的批评意见非常中肯,比如论据对论点的支撑问题、解释和证明的力度问题等……再次感谢tommy兄的不吝指教~

天天兄的解答如此详尽,赞一下。

但是,我的理解力已经到头了。越听我越觉得,你所阐释的人文科学/文化批判,从方法、进路到最终呈现出来的东西,都有“道可道,非常道”的意味。还是说,这个研究领域的终态就是对不同问题(topic)感兴趣的不同主体,基于各自的思路对所关注问题进行各种文化性解读所形成的“价值判断”和“意义赋予”的集合?而且这种解读只要基于一定的历史或事实,它建构出的东西就是合理的?

果真如此的话,这样的“域”是怎么发展成学科的呢?它能成为学科的内在逻辑是什么呢?

谢谢tommy兄的进一步追问。这里需要先辨析一下“人文学科”和“人文科学”的称谓谁更合理的问题。目前人文学界普遍认为:不应当把人文类的知识和学问称作“科学”,humanities根本就不是也不属于science。虽然humanities含有相当的科学成分,但毕竟还不算严格意义上的science,并且也没必要非得往科学的大树上靠以获得某种学科的正当性和合法性。humanities和science两者的研究宗旨、研究目的、研究视角、研究思路等都不一样, humanities 本身就自具价值、自成体系、自为发展、自有标准,从某种意义上说,humanities是与science相对且互补的两大范畴。因此把humanities称作“人文学科”是比较恰当的,它是一个学科集群的概念。再加上人文学科作为“人”学,本身具有主观性和发展性,因此它的研究方法是多样化和个性化的。当然,通过足够程度的学科细分和聚焦,是有一些确定的研究方法存在的。譬如谈文学的研究方法就容易流于空泛,而聚焦到比较文学,研究方法就会具体一些,例如有影响比较法、平行比较法等。若再进一步聚焦到一些特定问题,则会有更加具体的研究路径。

文化批评又是另外一个概念,它是一种行为、一种操作。从事文化批评的主体可以来自各个不同学科,运用各自学科或多学科的观念和理论,对某些特定的社会文化现象或议题进行研究和批评。因此文化批评不是一门传统意义上的独立学科,而是一种交叉学科、一种多元学科、一种泛化学科。所以文化批评是不存在一个通约性的研究进路的。拙文《变换的凝视——试论欧洲15~19世纪风景园林的观看之道》就涉及到了营境史、艺术史、文化思想史、图学、社会学、视觉文化、生态批评、西方马克思主义等领域的内容、观念和方法。

至于学科的“域”问题,是一个很好的话题。传统学科是有特定畴域和边界的,当然这种畴域和边界并不是封定的,而是动态变化的。那么像“文化批评”这种不是传统意义上独立学科的“域”,则是没有相对固定的边界的,而这恰恰是它的优势所在。实际上,不确定性和非学科化正是知识学的现代特征。

对于传统意义上的独立学科而言,由于社会环境的变化、学科间的竞争等原因,往往会产生身份焦虑的问题。因此必须找到学科之所以成立的内在逻辑,即该学科的“学科本体”到底是什么的问题。学科本体是学科存在和发展的最终依据,也是维系学科畴域和边界的核心。像我们所在的Landscape Architecture学科,它的学科本体到底是什么呢?有没有一个言简意赅的称谓能够对它加以概括呢?我在拙文《从景到境,由建至营——基于Landscape Architecture学科本体论的学理名称问题刍议》(华中建筑, 2011(07): 110-112.)中做过相关讨论,在本文的注释2中也有相关阐述。我的观点是:学科对象和学科本体是两个不同的概念,Landscape Architecture的学科对象的内核,可概称之为“境”;而Landscape Architecture的学科本体则是“营境”。

一旦学科本体找到的话,那么学科发展的内在理路就会清晰起来,学术共同体的自我认同也会大大加强。否则纠缠于学科对象的不断展拓和变迁(作为一个现代学科,其学科对象具有流动性是不可避免的),则会疲于应付而又无所适从。

解释非常清楚,学习了~

为什么你会对方法论和论证的合法性给予如此重要的关注?跟自身的研究解惑有关?

因为我一直对LA的“学科”与“科学”关系比较感兴趣,我理解作为一门从传统中存活并发展成为现代门类的学科,它必定表现出一定的现代科学理论和方法。这些理论和方法的外在特征就是一般性和规律性。所以,当接触到二位的这个方向,我也会用这种惯常思维去判断。

但是,我也同意LA这个“学科”的域是非常广的,是多极的,很多极(比如人文和艺术)的端点的特性更强,共性较弱。

总之,学习了~

不敢当,共学同进~