ABSTRACT

This project is attempt to discuss the timeless value of Frederick Law Olmsted’s landscape design philosophy as well as his limitation by his era. Through the analysis of Franklin Park in Boston, one of Olmsted’s best designed large parks, and the literature review with varies scholars’ arguments, in order to draw lessons and develop strategies to protect and rehabilitate historical landscapes such as Franklin Park towards revitalization.

简介

本文试图通过分析和研究奥姆斯特德所设计的最杰出的大型城市公园——富兰克林公园的兴衰变迁,从中洞察奥姆斯特德的设计理念中值得保留的时代价值,通过文献综述结合其他学者的观点和看法,希望总结出经验并探寻新的设计策略以保护和开发具有历史意义的景观遗迹,使其重新焕发出适应新时代需求的活力和价值。

介绍

由美国著名景观设计大师弗雷德里克·劳·奥姆斯特德(Frederick Law Olmsted)设计的波士顿富兰克林公园(Franklin Park)被认为是美国景观设计史上的一个经典作品。富兰克林公园与纽约曼哈顿的中央公园(Central Park)和布鲁克林的展望公园(Prospect Park)一齐被誉为是奥姆斯特德设计的三个最伟大的大型城市公园。富兰克林公园所蕴含的两大重要元素深刻体现了奥姆斯特德的设计哲学,既“田园式宁静感”(Pastoral Tranquility)和通过城市公园的创造来达到社会平权性。其中“乡野公园”(Country Park)占公园超过三分之二的土地,被单纯的用于享受纯粹的自然宁静感。“将近一英里长的平缓山谷”和相邻的荒野山林,可以说是奥姆斯特德体现“田园式宁静感”的视觉宣言。而对于社交集合空间和社会平权的体现,则是通过激活“会客厅”(The Greeting),这个与中央公园的“林荫大道”(The Mall)类似的公共社交空间体现的。这条有半英里长的步道为行人、骑马以及做马车游览的游人提供了宽阔的漫步空间。富兰克林公园在起初就有意与其他同为奥姆斯特德设计的(有“翡翠项链”雅称的)波士顿公园绿道系统连接,作为接收从其西南部的阿诺德植物园(Arnold Arboretum)一路游览而来的马车和游客的最终休闲目的地。

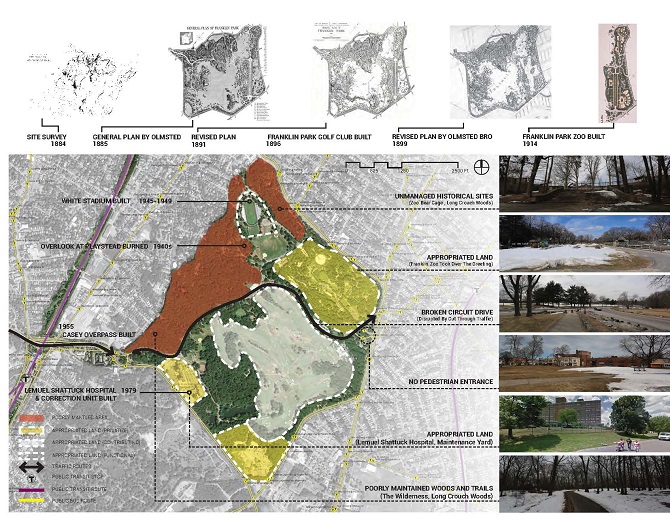

1885年奥姆斯特德首次展现富兰克林公园总体规划之前,这块土地原本是由名叫西罗克斯伯里的乡村公园和相邻的一些农田组成的。奥姆斯特德的总体规划设计有意在尽可能保存原有地貌特征的基础上展现出一系列全新的公园特色。然而伴随着奥姆斯特德的离世,他的设计初稿也多次被大幅度的修改,1899年, 一份由奥姆斯特德兄弟事务所修改的第二份规划方案出炉,大幅缩减了原有的设计元素,迫于波士顿正逢经济萧条、资金匮乏的窘境下,“会客厅” 因无力被付诸实施而被完全去除。几年后,1914年,富兰克林动物园占据了原本要设计成公园主要活跃场地的地块,并以便于管理为由完全封闭了该片区域与公园其他区域的连接。其他的公园土地只得到非常基本的日常维护,并不断遭受其他相邻设施和机构的蚕食。平缓幽静的“乡野公园”则被詹姆斯·迪瓦恩高尔夫球俱乐部改造成了自家球场。20世纪40年代,一场意外大火烧毁了在“游乐园”(The Playstead)旁边的“眺望台”(The Overlook)游客休憩中心,而自此之后再没有被重建。与“瞭望台”遥相呼应的白色体育场,于1949年建成,占据了将近一半原本预留给儿童和家庭嬉戏的“游乐园”开阔平地。50年代,随着快速机动车交通的兴起,许多波士顿的公园缓行绿道被逐渐改造成了快速车行道。原本为马车设计的环绕“乡野公园”的“环园路”(Circuit Drive)被分割成了周边车行交通的支干道路的一部分,使得环形路不再成环,并进一步的分离了公园的结构。虽然一些主要的公园入口和车道被保留,然而只是将其融为了城市路网的一部分。而更多的公园次入口则被封闭,要么成为无人看管的死胡同,或者仅供维护使用、少有人问津的无名小路。当相邻公园的交通枢纽凯西高架(Casey Overpass)于1955年建成后,富兰克林公园与阿诺德植物园的人行连接被车道阻断,从此富兰克林公园脱离了与波士顿公园绿道系统连接,变得更加孤立。1979年莱缪尔·沙特克囚犯医院和改造中心(Lemuels Shattuck Hospital and Correction Unit)在公园西南角的落户,更是为公园的公共治安蒙上了貌似不安全的心理错觉。

经过一百多年的社会变更,富兰克林公园如今已近彻底失去了其作为市政公园的存在感和完整性。波士顿的市民知道富兰克林动物园,知道高尔夫球场,但大家并不能把这一系列松散单独的元素整合在一起视为一个完整的市政公园。周边居民区内不断变化且更加分隔化的人口成分和公园弥漫着的不安全的公共心理错觉,使得其更加难以吸引更多的市民前来游玩。这些社会因素不断威胁富兰克林公园的存亡,并持续给公园造成诸如道路堵塞、土地侵蚀、动线混乱、维护不足、缺少步行入口、缺少公园空地和社交空间等诸多问题。

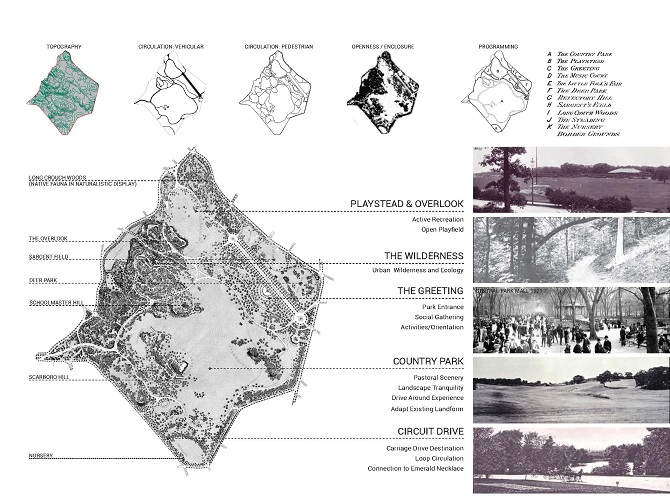

图1 富兰克林公园现状分析

富兰克林公园,作为著名景观设计鼻祖奥姆斯特德的经典遗作是值得被拯救和保护的。然而究竟应该如何进行保护性的设计?保护些什么? 设计需要了解奥姆斯特德的设计理念,从中判断哪些是值得保留的,哪些是应当适宜时代变化的 。

奥姆斯特德的设计哲学在富兰克林公园中的体现

要想了富兰克林公园的问题所在,就必须分析和清楚了解富兰克林公园作为奥姆斯特德遗作的历史价值。奥姆斯特德的设计初衷是什么?他的设计如何反应当时所处的社会和文化环境?哪些因素影响了奥姆斯特德,并促使他形成了他的独特眼界?从历史学者们对该公园的研究和讨论中,可以详细的了解公园建造之初的前后故事。

奥姆斯特德研究专家、哈佛历史学家辛西娅·子安特斯基(Cynthia Zaitzevsky)认为,纽约中央公园、布鲁克林展望公园和弗兰克林公园,这三个皆由奥姆斯特德设计的大型城市公园都有相同的的设计初衷,即为城市居民提供(奥姆斯特德认为)只有通过“在景色中沉思”(contemplation of scenery)才能获得的身体和心灵上的益处[1]。辛西娅另外详细引用了奥姆斯特德的三个段文字来着重阐述他对景观效应解决都市社会居住问题的关注。第一段取自于《公园与城市扩张》(Public Parks and the Enlargement of Towns),一篇奥姆斯特德于1870年在美国社会科学协会的演讲。其中他预言了城市不断扩张的必然性,指出拥挤的城市生活可能造成的问题,并总结这些社会问题可以通过兴建大型的乡野公园来应对。第二篇,针对蒙特利尔的短文,是奥姆斯特德向加拿大客户请求忠于他的原有设计的书信。这其中奥姆斯特德强调了景观设计是一门致力于运用自然景观中“休闲、舒缓和新鲜的元素”的艺术。第三篇,是奥姆斯特德的一本《富兰克林公园规划及相关问题笔记》的备忘录,其中详细阐明了奥姆斯特德对公园的设计概念,在第二章节的第二小段“设计的目的”中,他重申了城市环境中人工元素对心理和神经系统的损害作用。坚持认为,唯有对乡野景致的欣赏才是解决这一问题最有效的方法。

公园应该以越远越好的距离弥补于城市。开阔性是无法通过建筑获得的。画面感是可以被人工创造的,让你的建筑尽情发挥艺术家们可能创造的画面感到极致吧,这正是城市的美丽所在。因而,公园的美应该是另一种。它应该是来自开阔的田园、草坪、牧场和静水的美,我们想要从中得到的是宁静感和思维的片刻休息。

图3

富兰克林公园内的“乡野公园”

1904年 历史照片《弗雷德里克·劳·奥姆斯特德与波士顿公园系统》

这里辛西娅总结奥姆斯特德青睐田园风光的原因是“因为如此的景致更有可能产生令人向往的宁静感和对都市居民起到康复作用的功效。”

另外,奥姆斯特德也描述了他在公园设计中所蕴含的社会理念,即公园可以聚集所有不同社会阶层的人们,使其成为一个群体而不必对彼此产生如同商业和社交活动中常有的含蓄敌意或谨慎:

设想一下在所有相关城市中,纽约的公园和布鲁克林的公园是唯一在公元一千八百七十几年后,你任然能看到像同心协力的基督徒一般,大家仍能以明显的友善和喜悦聚集在一起,包含各个社会阶层,却以同样的目标,未必都很聪明,却不怀揣攀比,也摒弃嫉妒和智力或精神上的优越感,每个个体都悻然接受大家当下存在的喜悦,每个人都乐意帮助彼此获得更大的幸福。你能看见一大群人因此聚集在一起,不看贵贱、不论年龄、不分种族。[3]

另一位奥姆斯特德研究者安德鲁·梅娜尔德,从其他角度讨论奥姆斯特德在他的文献中所探索的“感知”和“自由”这两个关键词。安德鲁认为美国诗人埃德加·愛倫·坡对匆忙又急躁的人群的描述来唤出城市拥挤的形象恰是奥姆斯特德所认同的。奥姆斯特德常常提及“城市通常无法给人的感知提供足够的空间”这一论点。然而安德鲁也强调,这种保留性的观点却并不会太被奥姆斯特德所执念,因为奥姆斯特德也同时意识到了城市恰是人类历史中最具积极性和开放性的力量。为了增强“城市化的强劲势头”并缓解其副作用,奥姆斯特德成为了组织化、系统化和公共化的全面定制景观的积极倡导者。[6] 安德鲁也同时认识到奥姆斯特德早期生活经历对他后来设计中央公园和波士顿公园系统的影响。安德鲁指出奥姆斯特德对于排水系统的执着显示出他对“系统化和秩序化的强烈追求”。但是奥姆斯特德并不提倡通过压迫和奴役来达到这种秩序,他对这种极具秩序感和系统化的公共领域的追求,恰是一种放大了的自由模式,通过公共公园来实现。

富兰克林公园的失落原因

辛西娅认为富兰克林公园的失落一部分原因是许多大型市政公园本身都有的必然因素,她引用奥格斯特·赫克歇尔(August Heckscher)在《每个城市的中央公园》一书中对各个城市公园的对比研究来说明,认为与市中心的较远距离是一个场地不可否认的硬伤。富兰克林公园必须与承载着波士顿历史的波士顿公园(Boston Common)相抗衡,相比之下,富兰克林公园只会在人们心中留在了既遥远又危险的不良印象。[10] 时间一久,这些大尺度的、着重服务于休闲功能的公园设施由于得不到有效的维护和治安而越来越难生存。于是这样的场地就会变得越来越支离破碎、并且忧患重重、无人问津,城市也更不愿意投入资金去维护或改善这些地方。[11 p78-89] 但对于富兰克林公园,辛西娅仍然认为,缺乏有效的管理与维护是公园衰败的主要原因,而非奥姆斯特德的设计有误。她觉得周边太多优质公园绿地无形中带来的客流竞争也是富兰克林公园的困难之一。

图4

英国斯托海德庄园的桥和远景 2014年 摄影

图5

富兰克林公园内的桥

1916年 历史照片《弗雷德里克·劳·奥姆斯特德与波士顿公园系统》

亚历山大·从·霍夫曼(Alexander Von Hoffman) 认为,奥姆斯特德对富兰克林公园的规划设计本身存在着使得公园容易遭受蚕食的漏洞。起初在开园时,人潮人海就涌入空旷的公园,并创造了他们认为有趣且刺激的休闲娱乐活动(这与奥姆斯特德设想的安静的欣赏乡野景致的被动休闲活动背道而驰)。1885年公园警察统计出平均周日进出公园的人数达一万一千人次之多,最多有一天有近两万游客。[12] 为了应付公园有限的活动空地和不断增长的客流量的矛盾,公园管理协会原本制定了一系列忠于公园最初设计功能的条例来贯彻规范公园使用,然而始终无法约束游客对公园的“滥用” 。于是1910年, 公园管理协会决定颠覆奥姆斯特德的理念,认为“公园需要一些更多能吸引人气的景点,而靠一些优美的自然景观根本不够吸引人”。由此许多独立的城市机构开始相继在富兰克林公园的土地中建议开发各式各样其他用途的设施,并不断改变了原本的公园主题风貌。[13 p347]

霍夫曼注意到了公众对于运动不断高涨的兴趣在这之中起到的影响。他认为奥姆斯特德坚持认为富兰克林公园可以为群众带来教育及修复的功效,却实际上未能满足公众的实际需求。倘若城市生活真的会带来压力和疾病,波士顿市民会更加倾向于运动这种快速的补救而非缓慢的通过欣赏乡野风景来缓和。 霍夫曼指出,人们对自然的钟爱作为一种风潮在19世纪末20世纪初的波士顿已经逐渐消亡。伴随着公共交通成熟化带来的远途旅行的便捷,人们更加愿意前往更远离城市的真实自然中去游玩。而即使是在都市圈内,霍夫曼认为对乡野景观的重视是单一而昂贵的,远不能满足多元化的社会对其他景观元素的喜好,比如森林、山峦、悬崖、溪流、洞穴之类等。[14 p349] 他认为恰恰是奥姆斯特德那空旷的草坪缓坡和限制活跃活动的陈腐条例打压了游客前往富兰克林公园的兴趣。只有当这些空间被重新定义适应更广大公众的使用兴趣才能召回那些流逝的游客。霍夫曼总结道,奥姆斯特德在波士顿这些艺术化的作品是他的社会哲学和景观策略不能胜任城市居民不断发展的休闲爱好的结果。

我们还需要奥姆斯特德么?

奥姆斯特德的设计理念是否真的过时了么?我们应该如何回应奥姆斯特德在富兰克林公园所遗留的设计遗产?完全修复?彻底废除?或者介于两者之间?带着对奥姆斯特德所开创的景观设计这一行业的从业热情,我们应当如何从他的设计思想中萃取有关的、有益处并能启发我们的精华来传承解决新的城市“疾病”的挑战?

纽约大学英国文学学者约翰·艾默生·托德(John Emerson Todd)早在1982年就对奥姆斯特德的遗产做出了总结概括,在他的奥姆斯特德丛书中,托德描述了奥姆斯特德对于今日社会的矛盾之处。抛开他应得的名声和辉煌成就,我们必须看到他的大部分创造在时间的沉淀中都造成了灾难性的忽视、枯萎和市政侵扰。即使是在奥姆斯特德生前,他的作品也极少能如他所愿的被对待。然而伴随着他自己骄傲与遗憾的混合倾诉,奥姆斯特德也清楚地认识到他的使命所富含的预见性,并开创了一个全新的职业,为美国的城市设计提供更多可能性。托德把自己描述成一个20世纪的人,而奥姆斯特德是一个真正的19世纪的人,他对景观趣味的浪漫观点,或者说这种 “存在主义的田园主义”,是不可能带入当今社会的。托德认为,奥姆斯特德在某种程度上是一个精英主义者,而他受到他的时代对于良性父爱主义的限制。尽管奥姆斯特德全心全意坚信政治与社会的民主化,但他的信念却受到了这样的限制,即民主应始终顺应于经过训练和开明的领导。因此,在美国多元主义激进活跃的今天,认为奥姆斯特德的社会理想主义可以成为有效的平台来倡导一场严肃的改革可以说是有些天真的。[16 p178-179]

托德也同样指出了奥姆斯特德没能预测到群众对运动和物理休闲活动日益增长的喜好。奥姆斯特德仅仅提供了少数笼统而又限制较多的休闲活动,他的大部分设计则主要提供通过欣赏景观得到的静态的愉悦[17 p180]。 然而无论大多数奥姆斯特德的设计作品在他生前或生后是如何被“野蛮的”被对待的,托德乐观的认为,奥姆斯特德所倡导的一些理念仍然有其在当今的实用价值,例如“文明”价值。他认为,奥姆斯特德的休闲哲学,以日常生活为例,人们通过沉浸在自然的场景中而能体验到的超然价值,在今日城市生活步伐不断加快的电子化时代尤其必要。尽管奥姆斯特德的公园今天破败不堪,但它们保持与自然力量联系进而保证心理健康和情绪稳定的功效依然十分明显。就拿纽约中央公园为例,这座公园实际上呈现出对纽约城市艰苦生活带来的某种人性的救赎。“在每个愉快的周日,数以千计的纽约人摆脱了他们的偏执,以多种方式在公园里放松享受。公园里的自行车和慢跑者源源不断,成为这座城市阶级,种族和文化的一道缩影,为真正的民主社会提供了一份具体的影像。”[18 p183]

托德认为,中央公园仍然具有足够的品质与灵活性,以适应多年来娱乐活动内容不断变化的特性,然而除了中央公园, 其他奥姆斯特德公园如今都显示出不能适应新环境的压力,而这点对于富兰克林公园则体现为过度滥用。在托德看来,重要的是,即使在几乎没有一个奥姆斯特德公园不被严肃的讨论过是否应该被放弃公园土地,民间组织仍然应该努力与专业人士紧密合作,不断尝试以保护19世纪最初设计理念为前提下来改善这些公园,以适应当今的环境变革和需求。[19 p184]

图7

纽约中央公园内的贝塞斯达喷泉 2015年 摄影

不同于托德对奥姆斯特的多层次而矛盾的观点。十年之后维托尔德·雷布钦斯基(Witold Rybczynski)却坚信奥姆斯特德的设计理念和专业素养将会再一次激发当代设计,为今天应对去城市化(Urban Sprawl)进程的悲哀再次树立典范。雷布钦斯基认为奥姆斯特德的公园设计,与美国传统的城市规划故事中尽显个人丰功伟绩的风格相比,可谓别出心裁。尽管奥姆斯特德热衷于乡野和自然,他也非常清楚城市生活中极具吸引力的文化、商业、社交和经济因素。奥姆斯特德会刻意避免视图控制所有事。“他明白城市太动荡,有太多变化,太容易被(潮流)驯服。公园和林园路因此被设计的大而足以自立,在这之间,他任凭城市生活潮起潮落,自由变换。在他的郊区规划方案中,奥姆斯特德会在制定出规范公共区域的大纲之后,为私有房屋拥有者留下个人发挥的空间。”由此可见,奥姆斯特德走的是一种独特的美国式规划策略,体现出开放、务实和宽容的态度。[20]

雷布钦斯基不同意奥姆斯特德是去城市化进程的教父的说法,尽管他确实为一些郊区规划做过设计。但他认为奥姆斯特德对铁路和电车连接市中心的热衷,表达了他坚信郊区与城市是不可分离的理念。雷布钦斯基站在奥姆斯特德的角度,表达了对今天城市中心退化的失望之情。“作为一个19世纪的绅士,他可能会对今天这种消费型社会感到震惊。” 雷布钦斯基建议今天的设计界同僚们能再次向奥姆斯特德的智慧学习,听从他的建议,从大局着想,身负使命感,在私有扩张的夹缝中创造公共空间。[21 p21]

作为较近期的研究,西奥罗·S·埃森曼(Theodore S. Eisenman)试图把奥姆斯特德的设计理念翻译成当今设计界时髦的词汇——绿色基础设施(Green Infrastructure)。绿色基础设施的概念作为城市形态发展的组织框架,赋予了自然土地与其他城市基础要素同等的地位,并对其先于或同时在开发中进行保护、管理和修复。然而埃森曼认为这一概念并非史无前例,绿色基础设施的许多概念实际上早在19世纪许多奥姆斯特德的作品中就已经有所体现。 (Eisenman, p. 288) 他认为奥姆斯特德对于人与自然之间的联系的认识,恰恰是我们今天熟悉的生态系统服务理念。如今越来越多的研究大量证实了早期设计师对文化生态系统服务的直觉和自然接触对心理健康和社会凝聚力有益的看法是正确的。而奥姆斯特德早就意识到,除了与工业城市化相关的身体健康风险外,城市生活还可能危及人的心理健康和社会纽带,这一点与现代规划理念不谋而合。 (p. 290).

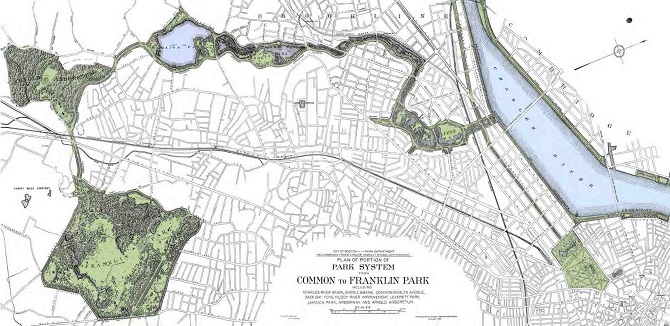

以波士顿公园系统中的后湾汾项目(the Back Bay Fen project)为例,奥姆斯特德学者安妮·惠斯顿·思本称之为“第一个试图建造湿地”的项目。而辛西娅也有类似评价,称“这个设计背后的逻辑远远超出大众所理解的公园的定义范畴”。该项目其实主要功能是卫生条件的改善,主要用来储蓄斯东尼河冲刷下来的雨洪水,其次为了恢复原先的生态环境和作为盐沼的地貌特征。联系在一起,埃森曼把后湾汾看做是环境修复的一种实践。他进一步对之后延伸的一系列奥姆斯特德的设计进行重新审视,认为这段七公里长的波士顿公园系统具有提供重要文化服务,包含休闲、教育、自然风景、对身心灵有益,且能调和社会和谐,以及为城市生态提供气息之地等诸多功效。如今东红狐、白尾鹿、麝鼠、鳄龟等野生动物以及近250种鸟类已在波士顿公园系统中繁衍栖息。

图8

波士顿公园系,从波士顿公园到富兰克林公园

1894年 制

埃森曼注意到奥姆斯特德对城市扩张和提前规划应对的远见。他相信规划需要交付与一个能够直接、负责、且能全面掌控的设计者。而奥姆斯特德早期关于长期未来土地利用的倡导,流通和开放空间问责制的专业分析和预见,在20世纪头30年代发展起来的100多个城市的综合计划中都得以被实践。埃森曼用绿色基础设施概念中的“枢纽(hubs)”和“链接(Links)”来解释奥姆斯特德对水牛城(Buffalo City)和波士顿公园系统的总体规划方案。“枢纽“可以是多样的大小和形状,可能是大型的公园、保护区或功能用地,而“链接“可以是植被覆盖的绿色通道,也作为野生动物和生态系统过程(如河岸地区雨洪管理)的生物通道。这种“枢纽“和“链接“的概念在奥姆斯特德的各种总体规划方案中比比皆是。

结论与启发

结合学者们的论述和观点,我们可以看出奥姆斯特德的设计哲学中仍然具有很多跨时代的远见,但也同时受他所在时代制约的局限。奥姆斯特德对城市与公园紧密关系的预测是极具前瞻性的,他认识到公园具备治愈城市人口身心的作用,也认识到公园对社会平权做出的贡献。这一点仍然是如今公园之于城市不可或缺的重要功能和价值所在。从生态和社会效应来讲,奥姆斯特德的都市景观设计,潜移默化中为我们铺垫出了绿色基础设施理念的雏形。然而,城市公园作为一个平台,应该承载怎样的主题或活动来解决人与自然的关系?对于这个命题,奥姆斯特德的答案是个人而理想化的。随着时间的推移,奥姆斯特德所推崇的田园式的方案显然并不能适应时代的不同需要。这无疑对我们如今设计和开发城市公共景观,尤其是具有历史价值的景观场所提供了宝贵的经验教训。我们必须在设计时考虑到哪些元素是骨架、是不变的:例如地形、空间秩序、生态功能和与城市的联系。哪些是皮肉、是可能随着时代和社会的变革需要不断适应更新的:例如场地所承载的主题、活动、设施及体验方式。因而在设计时,我们才能有轻重缓急,坚持保护与加强历史景观中不会轻易改变的元素,而对容易淘汰、过时、有碍于场地复兴的元素持包容而灵活的态度。维护历史景观的独特亮点的同时允许表面层次的变化,使历史景观重新适应时代的需求,复兴其原有的活力,才是以积极而富有创造性地保护历史景观的策略。

引用参考

1. Eisenman, Theodore S. 2013. Frederick Law Olmsted, green infrastructure, and the evolving city. Journal of Planning History 12 (4) (11): 287-311.

2. Von Hoffman, Alexander. 1988. “ ‘Of Greater Lasting Consequence’: Frederick Law Olmsted and the Fate of Franklin Park, Boston.” Journal of the Society of Architectural Historians. 47, no. 4: 339-350.

3. Menard, Andrew. 2010. The enlarged freedom of Frederick Law Olmsted. The New England Quarterly 83 (3): 508-38.

4. Olmsted, Frederick Law, Charles E. Beveridge, and Carolyn F. Hoffman. Parks and City Planning “Public Parks and The Enlargement of Towns” 1870, Writings on Public Parks, Parkways, and Park Systems. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1997. 171

5. Olmsted, Frederick Law, Charles E. Beveridge, and Carolyn F. Hoffman. A “country park” for a New England setting: “Notes on the plan of Franklin Park and related matters,” 1886, Writings on Public Parks, Parkways, and Park Systems. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1997. 460

6. Olmsted, Frederick Law, Ethan Carr, Amanda Gagel, and Michael Shapiro. To Charles Eliot, March 4, 1886, Chapter IV February 1886- August, 1886, The Early Boston Years, 1882-1890. 2013. 281

7. Todd, John Emerson. Chapter Eight: “The Legacy of Frederick Law Olmsted: Paradoxical Position of Olmsted Today”. Frederick Law Olmsted. Boston: Twayne, 1982. 178-188

8. Rybczynski, Witold. 1999. Why we need Olmsted again. Wilson Quarterly 23 (3) (Summer99): 15-21

9. Zaitzevsky, Cynthia. “Franklin Park and Related Matters”, Frederick Law Olmsted and the Boston Park System. Cambridge, Mass: Belknap Press, 1982. 65-80